Independiente de si el amor es un detonante de la trama o se trata del sentimiento que mueve a los protagonistas, es el “hilo conductor” que durante siglos ha convulsionado el arte de la literatura, y aunque sus historias se repitan, como el amor a lo Romeo y Julieta, o la chica pobre ama al joven rico; siempre la manera de contar es lo que innova e impide que se quede en el pasado.

«El amor es la única fuerza que puede hacer que la vida sea soportable«, dijo Tennessee Williams. Y no es de extrañar, pues este es el tema por excelencia de la literatura, el que permite al lector identificarse con los personajes, el que genera las acciones y crea conflictos, la razón de vida –y de muerte-; es, en fin, la causa de por qué se mueven las historias.

Me es difícil recordar alguna novela que no hable de amor, porque siempre está implícito; hasta en los relatos policiales. Por ejemplo, en La verdad sobre el caso de Harry Quebert, de Joël Dicker -un policial moderno en donde el narrador trata de limpiar la imagen del protagonista por un confuso hecho ocurrido hace décadas- lo que mueve la historia es una pasión prohibida, entre un hombre adulto y una adolescente.

Era vivir de verdad. No sabría decirlo de otro modo. Cada segundo que pasaba con ella era un segundo de vida vivido plenamente. Eso es lo que significa el amor.

Otro ejemplo interesante de citar es Las hijas del frío, de Camilla Läckberg, parte de la saga que protagonizan un policía (Patrick) y una escritora (Erica) y que en esta ocasión se ven impactados por la muerte de una niña en un lago, fallecimiento que no fue accidental y que el culpable sorprende por su frialdad. Contado así, el amor estaría lejos de ser el eje de la trama, pero; tenemos a la madre de la víctima; a los protagonistas que ven trastocado su matrimonio ante los hechos y el reciente nacimiento de su primera hija…

Es decir, no siempre es un tema principal, sino que es un “hilo conductor” que ha entrelazado durante siglos el arte de escribir. Y así lo afirma la crítica alemana Elizabeth Bronfen, para quien «el amor y la muerte son dos temas que se encuentran estrechamente relacionados en la literatura«.

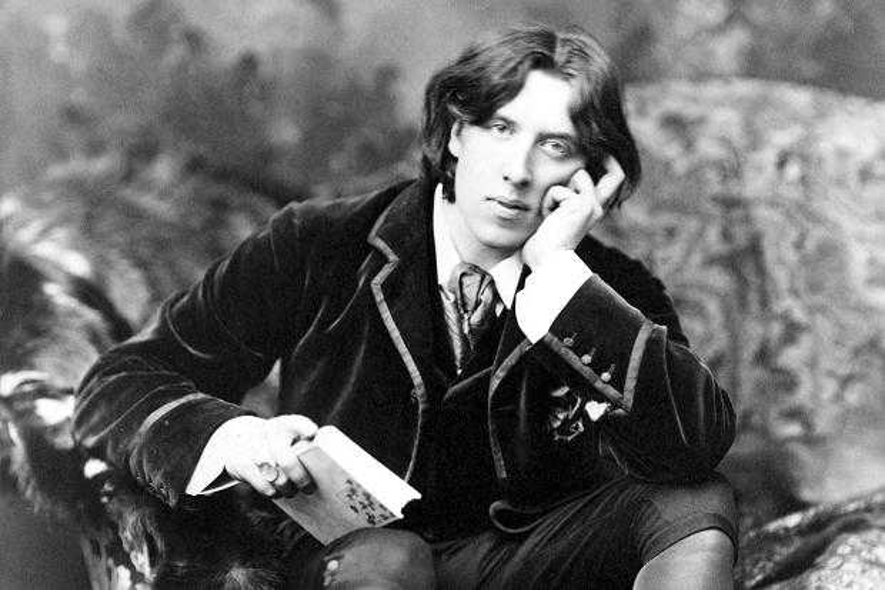

Oscar Wilde dijo que «el amor es la única cosa que puede hacer que la gente se sienta viva«, aún cuando a él este sentimiento casi lo lleva a la muerte. En tiempos en que la homosexualidad era castigada, el autor de cuentos, obras de teatro, relatos infantiles; lo perdió todo por su relación con Lord Alfred ‘Bosie’ Douglas.

Los que aman solo una vez en su vida son realmente superficiales. Lo que llaman constancia y fidelidad podría llamarse letargia de la costumbre o falta de imaginación.

En la literatura, el amor siempre es por otro: ya sea una madre por un hijo; un hombre por una mujer; una mujer a un hombre; dos personas del mismo sexo; un amor prohibido, no correspondido o imaginado. Alberto Sánchez León explica – en “El amor como acceso a la persona. Un enfoque scheleriano del amor”- que “la temática del amor no es el valor, sino la persona amada. (…) No amamos a los valores sino a las personas, aunque ese amor es suscitado por valores que encuentro en esa persona que amo”.

Cuando nada sale bien

Que la literatura hable de amor no significa que todo resulte bien. Para los románticos, llevados al esplendor por Gustavo Adolfo Bécquer, el amor no es más que un sinónimo de dolor, es una razón para encontrar la muerte en el padecimiento de no ser correspondido.

En Rimas y Leyendas, nos topamos con diferentes estados del sentir amoroso, desde la esperanza, pasando por la alegría de ser correspondido al dolor de la indiferencia. “La inaccesibilidad del amor provoca una reacción variada en el poeta. Por un lado, la estima propicia en cuanto le incita a una perpetua lucha por ascender a un mundo más puro. La crítica becqueriana tiende a equiparar esta exaltación del amor inalcanzable con el repudio de la amada real”, explica Mary Bretz en “Afirmación y repudio del ideal amoroso en Bécquer”.

Si pudiera hacerse la disección de las almas, cuantas muertes misteriosas se explicarían.

Siguiendo con el Romanticismo, no podemos dejar de citar a José Zorrilla y su drama de Don Juan Tenorio, quien por un lado es un rebelde que parte de la frustración cuya meta de vida es seducir y mancillar a decenas de mujeres; y por otro, está el que resurge desde el dolor y se humilla clamando al cielo por misericordia.

DON JUAN: ¡Aparta, piedra fingida! Suelta, suéltame esa mano, que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da a un alma la salvación de toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti; si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita… ¡Señor, ten piedad de mí!

ESTATUA: Ya es tarde. (DON JUAN se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la ESTATUA. Las sombras, esqueletos, etc., van a abalanzarse sobre él, en cuyo momento se abre la tumba de DOÑA INÉS y aparece ésta. DOÑA INÉS toma la mano que DON JUAN tiende al cielo.)

(…)

DOÑA INÉS: Fantasmas, desvaneceos: Su fe nos salva… volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es; de mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura.

Según planteó la socióloga Olaya García, en la literatura son tres los ejes que han dado una “sobrevalorización” al amor romántico: el matrimonio, la individualización y la pérdida del amparo religioso.

Sobre el primer punto, tomemos como ejemplo el realismo chileno con la novela Golondrina de invierno de Víctor Domingo Silva, obra en la cual un hombre de campo -José Antonio- se enamora de la hija de un Senador -Graciela-, quien finalmente lo deja todo para convertirse en esposa como lo dicta la sociedad.

Y comprendía al fin que sólo en el amor, en la recíproca comprensión que nace de la comunión de los afectos más íntimos, podía residir la paz que en vano buscaba su corazón, despertado en buena hora a la verdadera vida.

Respecto a cómo las identidades colectivas merman a favor de la pareja, Sigmund Freud plantea en Psicología de las masas (y otros ensayos), que “a medida que la superestimación sexual y el enamoramiento se van acentuando, el yo se hace cada vez menos exigente y más modesto, y en cambio, el objeto deviene cada vez más magnífico y precioso, hasta apoderarse de todo el amor que el yo sentía por sí mismo, proceso que lleva, naturalmente, al sacrificio voluntario y complejo del yo”.

Finalmente, la pérdida de peso del amparo religioso lo vemos primero en el aumento de mujeres autoras, que deciden revelarse a su futuro impuesto como madre, esposa y amante, para dedicarse a la literatura (aún cuando lo pierdan todo). Tal es el caso de Teresa Wilms Montt, quien hizo de las letras su vida y –no pudiendo conservar a su familia- se encontró con el éxito lejos de sus hijas y del amor.

Me voy para no volver jamás. Iré donde no pueda perseguirme el dolor y desengaño. Jamás pensé, ni en el delirio inmenso de mi dolor, que nuestro amor tendría un fin así. Mi pluma tiembla en la mano de rubor, mi corazón llora con el llanto de un criminal cobarde ante el patíbulo. No sé de mi existencia más que por un profundo sentimiento de hastío. ¡Sí, me voy. Ya no espero nada! Seré un autómata, seré una miserable ruina ambulante, seré una maldición viva.

El odio como motor

Quien amó y puede llegar a odiar, por lo que este sentimiento oscuro no es ajeno a la literatura. Carlos Castilla del Pino, explica que “el odio funciona como deseo de destrucción del objeto odiado (…) es una relación virtual con una persona y con la imagen de esa persona, a la que se desea destruir. (…) El trabajo del odio es bidireccional: va desde el deseo a la acción, y a la inversa, desde la inhibición de la acción al mero deseo”.

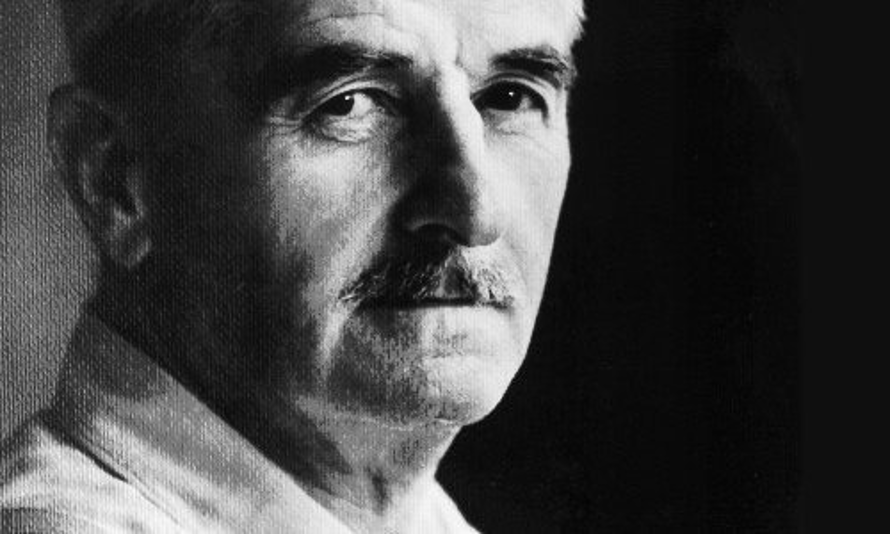

De hecho, ya lo había planteado William Faulkner –escritor favorito de los autores que conformaron el Boom Latinoamericano- cuando afirmó que solo hay tres grandes temas: el amor, la muerte y el odio. Y es que no se trata de innovar en temáticas o historias, sino en ser original en el cómo contar esa misma trama que tantas veces ya se ha narrado.

El odio, a diferencia del amor, no hace de hilo conductor de la obra, sino más bien se trata de un cambio en la psiquis del protagonista –que siempre debe estar justificado- y que lo lleva al extremo.

Cuando leí “Soledad de la sangre”, de Marta Brunet, comprendí que la protagonista, tras una vida de sometimiento (primero familiar y luego marital) y haber hecho del día a día soportables solo a través de los recuerdos de una tarde que marcó lo que pudo ser y jamás se concretó; explota de odio ante un hecho pueril pero que la lleva al extremo.

Terminar con todo. Morir contra la tierra, destrozarse en la hondonada. No sentir más ese ardor corrosivo, hiel en la boca y adentro hurgándole. Terminar con todo. (…) No vivir mecanizada en el trajín y en el tejer esperando que llegara el sábado para comer el mendrugo de recuerdos incapaz de saciar la angurria de ternura de su corazón. Terminar con la sordidez rondándola, con el disfraz de «haga como quiera, pero…», de la meticulosidad, de la solapada vigilancia. No ser más. Nunca más volver a la casa y hallarse diciendo lo hecho y lo rendido (…) No encallecerse las manos majando trigo, ni con los ojos llorosos al humo del horno, ni sintiendo la cintura dolida frente a la batea del lavado. (…) Ni nunca más sentirlo volcado sobre ella, jadeante y sudoroso, torpe y sin despertarle otra sensación que una pasiva repugnancia. Nunca.

Y como la literatura se basa en la vida, y la mayor parte de las veces el odio se calma tras la explosión, este cuento no fue diferente y la mujer, tras chapotear entre barro y sangre, regresa a su casa a seguir viviendo en un eterno espiral de dominio y rutina.

1 comment

Me he transformado en seguidor de esta aurora Gran texto