El ascenso de la ultraderecha o el retorno a la escena política de grupos propiamente fascistas, se ha vuelto un tema recurrente en los análisis políticos que se realizan a diferentes escalas, lo cual no es de extrañar, dado las sistemáticas preferencias electorales de los años recientes en el mundo. Es un tema preocupante, puesto que la última vez que experimentamos el ascenso de corrientes ideológicas de esta naturaleza, el mundo terminó con 75 millones de víctimas fatales.[1]

El análisis de este fenómeno político es susceptible de abordar desde múltiples planos. Existen razones históricas e incluso elementos recurrentes en el tiempo que acompañan su emergencia. Hay escenarios económicos que desatan dinámicas distributivas que provocan exclusión social, lo que generalmente está en la base de este tipo de reacciones. Escenarios políticos en que la disputa por el poder se acompaña de climas de confrontación tendencialmente más agudos, lo que favorece su desenvolvimiento. Por último, ciertas propensiones culturales anidadas en nuestra conciencia, que nos llevan a aceptar respuestas simplistas a problemas complejos y a reconocer en ciertos discursos una coherencia que en otro tiempo y circunstancias rechazaríamos de plano.

Estas y otras dimensiones pueden estar presentes a la hora de intentar responder al porqué nos encontramos en la actual situación. A continuación, trataremos algunas.

La economía política del fascismo

El fascismo es una respuesta social frente a la frustración. Es claro que no se trata solo de eso, pero la frustración es un ingrediente necesario en la deriva que lleva a abrazar las banderas de la derecha extrema. Cuando ocurre, cierto segmento social reacciona herido, creando la caricatura del “facho pobre” o su equivalente en diversas latitudes. Después de todo, ¿qué otra cosa, salvo la ignorancia o una estupidez supina, puede explicar ese tipo de adhesiones? Es esa la guinda del pastel, que permite a esa derecha extrema revestirse de victimismo, fortalecer una identidad y un espíritu de cuerpo. No obstante, la formación del fascismo tiene raíces anteriores, que están presentes desde el momento en que comienza a evidenciarse la figura de los grupos excluidos, cansados de no encontrar una puerta de entrada a un sistema social que no los contempla.

En el proceso económico contemporáneo, un punto de partida se encuentra en la instalación del neoliberalismo entre 1975 con Sergio de Castro en Chile, hasta principios de los años ochenta con Thatcher y Regan en UK y USA. Posteriormente, en los años noventa, prácticamente en la totalidad del mundo. Ellos implementaron una desregulación radical de la economía y una drástica redistribución del ingreso en favor de los más ricos. Más libertad de acción para el capital acarrearía más beneficios que, a su vez, elevarían la inversión. Al menos eso decía el manual.

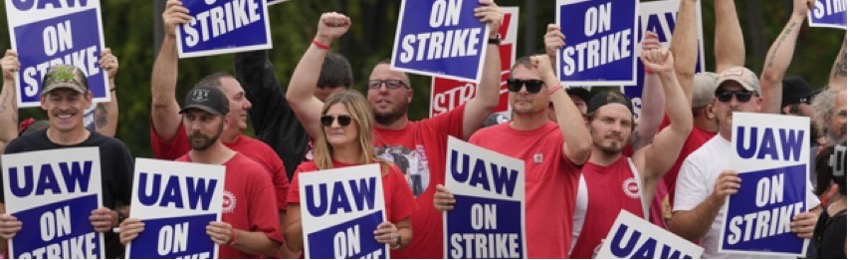

Sin embargo, uno de los principales efectos sociales fue el despojo de la clase obrera, que en pocos años se transformó en una amorfa clase de trabajadores de servicios con expectativas de ser clase media. O, al menos, con la esperanza de poder consumir como si lo fuera. En Chile, al mismo ritmo en que avanzaba la desindustrialización a principios de los años ochenta, los obreros clásicos fueron desapareciendo, mientras que en USA y UK tardó un poco más, hasta el momento en que Asia se convirtió en la factoría del mundo. En Chile, la dictadura militar ahogó en sangre todo reclamo, y en los otros casos, los despojos del Estado de Bienestar y las promesas de un futuro esplendoroso sin inflación ni déficit público, actuaron como airbag.

La economía mundial se reestructuró y la globalización de los años noventa creó zonas productivas especializadas que operaban de acuerdo a sus ventajas competitivas. Unos producían RR.NN. (los que tenían), otros los procesaban (si contaban con mano de obra barata y abundante) y, por último, otros dirigían y financiaban el proceso (si concentraban la liquidez mundial). No es necesario abundar en quién era quién.

Funcionó, pero solo para algunos. Los pobres se hicieron más pobres en promedio, al ver extinguirse una clase obrera que había contado con sus sindicatos para lograr disputar parte del excedente económico con algún éxito. Ahora veían crecer una masa de trabajadores de servicios atomizada a la que solo el consumo vía crédito le permitía alimentar la ilusión de la inclusión y la movilidad social. Los pobres de otras latitudes se hicieron menos pobres cuando su sector manufacturero se expandió y la deslocalización de la producción industrial mundial llevó hasta sus países etapas completas de la fabricación de bienes de consumo. Experimentaron una fuerte migración campo-ciudad y una modernización similar a la que viviera América Latina en los años sesenta, mejorando significativamente su calidad de vida, la cual partía de niveles muy bajos. Por último, los ricos se volvieron en promedio más ricos cuando los beneficios de la reconversión productiva mundial multiplicaron sus utilidades. Pero, principalmente, como resultado de una drástica redistribución regresiva del ingreso. El obrero industrial del primer mundo, con salarios de US$25 la hora, jubiló tempranamente, otros recibieron incentivos y beneficios alternativos al cierre de sus industrias, pero otros tantos acabaron en el sector comercio o los servicios personales ganando US2,5 la hora.

Cada lugar que recorrió esta senda, se enfrentó a una etapa de crisis social. En algunos sitios se transformó en crisis política y las masas de excluidos se enfrentaron al Estado en busca de respuestas y soluciones. En otros, se comenzó a recorrer un largo camino de descomposición social, caracterizado por el resentimiento y la apatía.

La gran transformación neoliberal entregó un papel preeminente al sector financiero, que acompañó una nueva economía del sobreconsumo y la obsolescencia programada. Podíamos no tener los empleos de antes, pero eso no era lo importante. Contábamos con un sucedáneo del consumo de siempre, solo que ahora era a costa de pagar en el futuro, un futuro posible, solo si no se producían alteraciones que lo pusieran en peligro.

La economía neoliberal creó ingentes masas empobrecidas que se refugiaron en una espiral de sobreconsumo, quedando presas de un sistema financiero extorsivo y de empleos cada vez más precarios. Esas masas experimentaron un sentimiento de exclusión que fue creciendo según pasaba el tiempo. Cansados de falsas promesas, le encontraron sentido a eso de “America First” de Trump o que el Brexitera la solución a los problemas de UK. Después de todo, hacía ya muchos años que tenían la convicción de que los políticos no eran más que una lacra. ¡Qué podía ser peor!

El sistema político frente al fascismo

Las profundas transformaciones producidas en la sociabilidad no pasaron inadvertidas. A veces el sol se puede tapar con un dedo, pero solo a veces. Una insatisfacción creciente comenzaba a caracterizar a las sociedades del cambio de siglo, pero la política se veía incapaz de proveer respuestas a una demanda aún difusa.

La gran transformación neoliberal ha sido calificada como una verdadera revolución o, quizás más acertadamente, una contrarrevolución.[2] Fue un triunfo con la contrapartida de la derrota de la izquierda y sus proyectos emancipadores, lo cual no era particularmente grave, puesto que en muchos momentos las políticas de derecha habían conseguido preeminencia en distintas sociedades. El problema real fue que la derrota tuvo un alcance tan profundo, que condicionó su recuperación posterior. El renacimiento del progresismo vino con una impronta vergonzante que se expresaba en la idea de que la derrota había sido finalmente culpa de los propios idearios progresistas.

Margaret Thatcher habría dicho que su legado más valioso fue la Tercera Vía de Toni Blair. Habría que agregar que el de Regan fue la radicalidad de Clinton, o el de Pinochet el concertacionismo en Chile. En todos los casos supuso renegar de los objetivos tradicionales de una política de izquierda, asumiendo, en la práctica, los principios fundantes del neoliberalismo. El pensamiento único en economía tiene este componente, una actitud vergonzante de la socialdemocracia sobre su pasado progresista, lo que la obliga a realizar permanentes actos de contrición y luchar con denuedo por mostrar que ya no es lo que era. Que ahora es “confiable”.

En UK y USA, los trabajadores se sumaron a la idea de que el crecimiento del empleo finalmente mejoraría su condición. Pero con una dosis de realismo ineludible, el viejo mundo ya no volvería. Los valores del presente eran crecimiento, equilibrio fiscal e inflación controlada. Lo demás, era cosa del mercado y solo cabía confiar en él.

La respuesta política de la socialdemocracia, cuando fue gobierno, era solo más neoliberalismo. Sorda ante el rumor cada vez más clamoroso de ingentes masas que exteriorizaban su desafección frente a la política o frente a una democracia que se mostraba perfectamente inútil para resolver problemas reales y dar cuenta de las expectativas sociales que el modelo de economía producía. El propio sistema político, carente de un entramado ideológico robusto, fue un coto de caza para el poder del dinero. La clase política terminó como una camada de conejos que engordaban a base de una dieta corrupta.

La descomposición de los sistemas políticos tuvo expresiones diversas, pero siempre atravesada por una creciente sensación de impunidad. Independiente del origen de los transgresores y sus faltas, ya fueran los deslices de los poderosos que roban, se coluden, corrompen o asesinan peatones al conducir borrachos, o sea la rapiña del burócrata del partido gobernante que parasitaba del Estado amañando licitaciones públicas o cobrando sobornos. En ningún caso se podía confiar en algo parecido a la justicia.

La convicción de una impunidad reinante se extendió a distintas esferas de la vida social y ayudó a crear una sensación de miedo e inseguridad que la industria de los medios de comunicación transformó en victimización de la sociedad y en cotas de rating impensadas que alimentaban la publicidad y los beneficios de sus propietarios.

La insatisfacción con distintas expresiones, incluso en la productividad, discurría por debajo de nuestros pies. Los empleos eran precarios y estaban cada vez más lejos de suponer una realización personal. Los salarios jamás permitirían vivir la vida que los medios de comunicación y la publicidad nos mostraban asociados a la verdadera felicidad. Simultáneamente, vivíamos día a día la clausura de un futuro en que luego de una vida de trabajo, podríamos sobrevivir con una pensión, en que nuestros hijos podrían acceder a una educación que mejorase sus expectativas de vida o en que su salud y la nuestra estuviera cautelada. La idea de “lo público” asociado a ciertas certezas de la vida en sociedad era solo un espectro de lo que alguna vez pudo ser. No podíamos saber que la situación de lo público no era un castigo divino, sino el resultado de una lenta y sistemática desinversión con la que algunos buscaban preparar las condiciones para la privatización y otros, equilibrar cuentas públicas. Después de todo, ya estábamos convencidos que cualquier empresario lo haría mejor que el Estado.

Todo ello configuraba una realidad oscura que alimentaba una peligrosa externalidad, la sensación de hartazgo. En todos los casos se gestaban las condiciones para un cambio drástico en el escenario y el funcionamiento de los sistemas políticos.

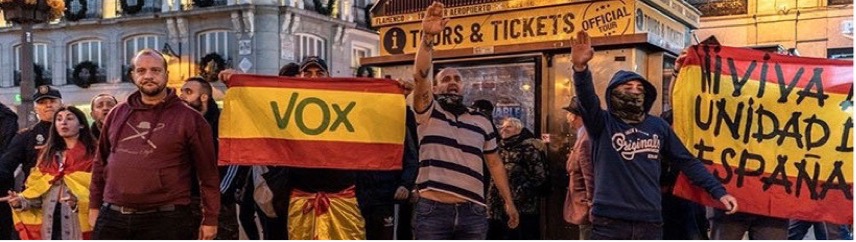

¿Pero qué fue lo que empujó el golpe final que es la consolidación social del fascismo como alternativa política? Naturalmente en cada país hay variables particulares. Sin embargo, las condiciones para la emergencia son comunes. En Chile es la frustración de las grandes movilizaciones del 2019 que acabaron en un laberinto constituyente abierto a la manipulación y a los juegos de errores de todos los colores. En España, el desafío que supuso para el régimen del 78 y el franquismo, el ascenso de las fuerzas independentistas en Catalunya. En Alemania, la incapacidad de cerrar el proceso de la unificación, terminando con el sentimiento de exclusión de la antigua zona oriental. En Francia, la imposibilidad luego de muchas décadas de materializar una verdadera inclusión de la población migrante proveniente de sus antiguas colonias. En estos y otros casos, los lugares comunes fueron siempre la exclusión, la frustración y la descomposición de la política y sus actores.

Una respuesta

La acumulación capitalista condujo a la sociedad y a la democracia a un despeñadero. Ciertamente había grupos cuya situación relativa parecía haber mejorado en las nuevas condiciones. Sin embargo, amplios segmentos vivían no solo un deterioro, sino además la sensación de ser víctimas del abuso de los poderosos de siempre o de unos nuevos.

En ese contexto emerge el fascismo. Frente a una derecha que simplemente terminó de olvidar a los postergados que ya no eran amenaza de revolución alguna y sin adversarios que supusieran un real desafío a la sociedad neoliberal, engordaba al sol. También frente a una socialdemocracia que había renegado de cualquier atisbo de voluntad transformadora. Su único desafío político era demostrar al capital que era un gestor confiable si llegaba el caso. En medio del sopor, algún socialdemócrata se percató de la gravedad que suponía la distribución regresiva y la exclusión. Pero ya era tarde.

El discurso fascista hizo su acumulación de fuerzas en un campo ideológico extremadamente pauperizado. Con una derecha que no los tomaba muy en serio y que buscaba beneficiarse de temas que el fascismo, sin complejos ni tapujos, ponía sobre la mesa y que al conservadurismo tradicional le provocaba cierto pudor tratar. Con una socialdemocracia que había hecho de la actitud vergonzante su insignia y que no tenía ganas ni capacidad de abanderar transformaciones verdaderas y que, en cuanto se encontraba en la incómoda posición de poder hacerlo, experimentaba pánico escénico y acababa claudicando.

En ese cuadro la ultraderecha se levantó pregonando un discurso uniforme, consistente y altisonante, que aun cuando falaz, también portaba convicción, cosa que brillaba por su ausencia en el entorno. Decía lo que los excluidos deseaban oír. La situación que imperaba no era un castigo divino ni una tragedia natural de la que no es posible prever ni escapar. Había culpables, el inmigrante de piel más oscura, por tanto, inferior, que venía a robar, empleos, bienes o virtudes. La política de izquierda, que criaba parásitos que solo podían vivir a costa del Estado. La corrupción de aquellos que no albergaban un sentimiento de verdadero “patriotismo”.

Pero esta no es la única explicación del crecimiento de la ultraderecha. No solo son amplios segmentos de excluidos esperando una alternativa. Tampoco es suficiente con un panorama político más bien huérfano de utopías emancipadoras y en que la osadía ya solo es sinónimo de hacer lo posible.[3] O una dimensión económica en que los escasos disensos casi siempre acaban decantándose en favor de los intereses empresariales. Algo hay más allá, y ese algo está en nosotros.

Ese fascista que llevamos dentro

Diversos rasgos de un mundo en tensión nos desafían constantemente, y lo hacen sobre ciertas certezas que habitan en lo profundo de nuestra conciencia, aquellas cuya existencia no reconocemos hasta cuando emergen para condicionar la manera en que vemos la realidad. Se trata de una mentalidad conservadora, autoritaria, discriminadora y patriarcal. Teclas sensibles que el fascismo alcanza con su discurso. Ese es el campo de la cultura de la que somos tributarios aun a contrapelo de nuestras convicciones adquiridas. Naturalmente la prevalencia de esos rasgos es heterogénea y depende, en parte, del tiempo y grado de exposición al conservadurismo, por eso, a mayor edad, generalmente poseen más vigor. Pero eso no implica necesariamente lo contrario. A menor edad, se es tributario de otros principios y contenidos culturales, que no necesariamente alimentan voluntades emancipadoras.

Crecimos en una sociedad conservadora que dejó impresos sus rasgos en nuestra cosmovisión. Aceptamos la autoridad como principio de verdad y hacemos de la disciplina cuartelera un valor. No es que seamos particularmente respetuosos de las normas, llevamos dentro un “pícaro” que transgrede y se aprovecha alegremente del ingenuo, comportamiento que acaba minando la confianza y aumentando los costos de transacción. Pero no evita que valoremos los liderazgos “fuertes”.

Esos mismos liderazgos que poseen rasgos autoritarios, capturan la adhesión de grandes segmentos, y que son capaces de trastocar el agua en vino. La imposición se transforma en asertividad; la imprudencia, en valentía; y la arrogancia, en personalidad. Todo ello es expresión de lo cómoda que nos resulta la posición autoritaria que, por definición, no necesita de iguales, solo de inferiores que deben ser guiados hacia su destino, aunque no quieran. Después de todo es muy probable que no sepamos bien lo que nos conviene o siquiera lo que de verdad queremos.

Somos asiduos ejecutores de acciones discriminatorias. Tributarios de una mentalidad insular en Chile, de una isla terrestre aislada por un mar de tierra seca de nuestros vecinos del Norte, por unas montañas inabordables en el Oriente, por un territorio congelado que se deshace bajo nuestros pies en el Sur y por una inmensidad oceánica que de pacífica nada tiene. Una mentalidad provinciana que nos hace sentir, en esta parte del mundo, que colgamos de Francia (que sí es Europa) que, si decidiera soltarnos, caeríamos hasta la mitad de África. Ese entramado de inseguridades nos lleva a mirar al “otro” con desconfianza si tiene la piel más oscura. Sea un mapuche del Biobío, un gitano andaluz, un venezolano vocinglero o un apacible subsahariano, siempre acabará siendo el primer sospechoso de nuestras desventuras, que ahora, por fin, tienen un culpable.

Nos alimentamos de convicciones patriarcales imbuidas por nuestras madres muchas veces. Más allá de los roles adscritos al género que internalizamos como principios y que son fuente de orden social que hemos construido, guardamos en lo profundo las claves que permiten defenderlo. No es la lucha por cerrar las brechas salariales u otras discriminaciones que son difíciles de impugnar, dado el mundo actual. Se trata de aquellas cosas que sí importan, aquellas que pueden arrebatarnos el poder, ese que nos ha costado milenios amasar. Por eso cuando las claves del poder real son tocadas, como es el ejercicio de derechos, de todos los derechos, esos mismos que tenemos nosotros, podemos reaccionar violentamente y descalificar como feminazis a quienes nos interpelan; portadores de una “ideología de género” que solo busca destruir los principios fundantes de nuestra cultura.

El más eficaz activo del fascismo es la capacidad de tocar esas teclas ocultas mediante un discurso unificado. En un tiempo de crisis ha sido capaz de dar una respuesta que cada vez más amplios sectores sociales se han mostrado dispuestos a explorar, luego de décadas esperando por una solución que el mercado no trajo, pese a las promesas del neoliberalismo. De programas transformadores como castillos de hielo que, al calor del sol, acabaron solo en una mancha de humedad.

Es cierto que grandes segmentos de la sociedad no prestan oídos al discurso de ultraderecha, pero fundamentalmente se trata de aquellos que cuentan con un entramado ideológico que les permite mantener bajo control esos rasgos de la cultura que arrastramos. La ideología son las amarras que atan a Ulises al mástil de su barca para no ceder a los cantos de las sirenas y que impide hacer parte de las huestes del fascismo.

El antifascismo

La sociedad antifascista es una sociedad profundamente ideologizada. Es decir, aquella en que conviven cosmovisiones que buscan orientar su quehacer, donde la ciudadanía se ordena a partir de su manera de ver el mundo, en que se guía por ideas de justicia y de verdad, las que ellas sean. Una en que los principios de racionalidad, en que los medios se adecúan a ciertos fines y en que las nuevas generaciones se alimentan de ideales y proyectos. Una sociedad en que las ideologías son el tamiz que bloquea el paso a las pasiones brutales de los humanos, aquellas que alimentan al fascismo.

En la lucha política contra la extrema derecha, el pensamiento conservador lo tiene más difícil, puesto que sus idearios encuentran múltiples puntos de contacto, y combatirlo le implica siempre pasar a llevar su propia piel con el filo de la navaja, con los peligros de fragmentación y del surgimiento de free riders a su diestra. En el campo de la izquierda, es la lucha por el socialismo, la franca bandera de la transformación, tras la cual debemos una y otra vez acumular la fuerza necesaria para llevar adelante los cambios. No es la “unidad de todos contra el fascismo” porque ello exige deslavarse de convicciones ideológicas y acaba transformada en un “nadismo” que a ningún lugar conduce, salvo a más frustración, esa que solo acaba alimentando a la ultraderecha. El centro político en esta batalla no encuentra un espacio. No posee ideología salvo el hacer de la transacción un fetiche, cosa por la que nadie daría su vida.

[1] https://www.un.org/es/observances/second-world-war-remembrance-days

[2] Ver René Villarreal (1986) “La contrarrevolución monetarista” Ed. FCE. México.

[3] Ver Ernesto Ottone y Crisostomo Pizarro (2013) “La osadía de la prudencia. Un nuevo sentido del progreso” Ed. FCE. Madrid, España.