La idea era que la democracia nos sirviera para vivir mejor y para que nuestras decisiones dejaran de ser el fruto de la imposición de los más fuertes. Sin embargo, ha devenido un caldo de cultivo para nuevos monstruos.

La democracia real se ha sobrevalorado al punto de convertirse en un fetiche al cual peregrinar para realizar ofrendas cada cierto tiempo o hacer gárgaras con su nombre para mostrar pureza política. Pero, de manera creciente, se viene convirtiendo en un cascarón vacío, en un rito fatuo, que no solo se ha mostrado impotente para procesar los conflictos que asolan crecientemente a las sociedades, sino que, además, ha abierto la puerta para el retorno del fascismo y otros esperpentos que llegan trayendo discursos que hace pocas décadas nadie habría osado pronunciar en público. Son del tipo Milei, Abascal, Meloni, Trump, Bolsonaro o Kast, y varios más repartidos por el mundo. Son esas bestias desatadas que no provienen de lejanos y oscuros rincones, como desearíamos creer, sino de las entrañas de la propia democracia.

Algo de historia

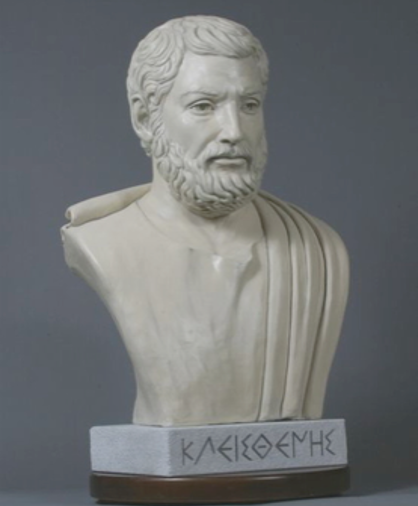

La concepción primaria de democracia hunde sus raíces hasta el siglo VI a. C. en la Atenas de Clístenes, en que fue concebida la idea de descargar de las espaldas de los tiranos el pesado trance de tomar las decisiones que afectaban a la polis. Aristóteles no tenía una gran impresión de estos personajes porque los concebía ajenos a la “virtud”, uno de los leiv motiv de su filosofía; los acusaba de gobernar en beneficio personal y no de la polis. Es bastante probable que así fuera, pero quizás no resultara tan claro cuál era la frontera entre ambos, ni quién el llamado a determinarlo. Por otra parte, eso fue una práctica que se extendería mil quinientos años más, solo que disfrazada del imperativo de cumplir un mandato divino o una difusa preocupación paternal por los súbditos. Es más, poniendo algo de atención se podrían detectar en el presente casos no muy alejados de la vieja preocupación de Aristóteles.

El asunto es que los tiranos tendían a hartar con facilidad a las turbas que los habían encumbrado hasta el poder, y con demasiada frecuencia acababan sus días en el fondo de un acantilado. De hecho, no hay noticias de alguna asociación de tiranos retirados o siquiera uno en tal condición. En ese futuro aciago pensaba Clístenes mientras recorría la orilla del mar, lugar en que habría concebido el remedio a su angustia existencial y, de paso, el fundamento de la democracia: llevar a los ciudadanos el poder de decisión sobre su destino.

Con el paso del tiempo, esta forma elemental de soberanía popular que los atenienses de la época de Clístenes ejecutaban mediante el acto de depositar en una urna una pequeña piedra negra o blanca para pronunciarse a favor o en contra de diferentes propuestas surgidas de ellos mismos o del gobernante, se fue transformando y complejizando paso a paso. Así llegó a fijar la atención en los procedimientos y las vías a través de las cuales se canalizaban eficientemente las opiniones colectivas. Nacían los partidos políticos, forjados en torno a grandes caudillos que arrastraban multitudes que se sentían atraídas por su verbo y representadas por sus ideas y propuestas.

También se puso atención en la manera en que “el nuevo soberano” podía pronunciarse, y los sistemas electorales trataron de resolver un acceso socialmente aceptable a la condición de “elector”, o sea, el ser reconocido como parte del pueblo soberano. Durante siglos hubo muchos grupos excluidos: los desposeídos de riqueza; aquellos considerados demasiado inexpertos para tener una opinión frente a temas serios; las mujeres, consideradas incapaces de tener ideas propias, solo serían voceras de sus esposos o padres; y aquellos que tenían dificultad para comunicar su voluntad, sea por analfabetismo o por sufrir alguna afección mental.

También estaba presente en el camino de “perfeccionamiento” del sistema democrático la complejidad que suponía el principio de universalidad para los electores. Todos los que calificaban, podían votar, y el principio rector era “un hombre, un voto”. Esto implicaba desarrollar complicadas metodologías de escrutinio de las votaciones que evitaran distorsiones como la concentración de electos en las zonas urbanas, más pobladas que las rurales.

Las clases dirigentes se miraban satisfechas cuando la lucha de los postergados fue por conseguir votar. El sistema democrático se universalizaba en un delicado equilibrio: a medida que daba acceso a nuevos colectivos que pululaban por los márgenes de la “democracia”, cosa ciertamente inquietante,[1] se reconocía que esa integración era la clave para aminorar la conflictividad extrasistema, que era el verdadero peligro. La democracia parecía volverse una fortaleza inexpugnable y el mejor instrumento para reducir la tensión social y la violencia como vías para dirimir las contradicciones.

La última piedra de la edificación de la democracia fue la consolidación de los partidos políticos como los actores centrales del sistema. La lucha de clases, de manera creciente, se desarrollaba en las coordenadas del sistema democrático. La gran diferencia entre los sistemas políticos más avanzados y los menos era justamente la capacidad que pudieran tener para procesar las contradicciones de clases de un modo no cruento, y ello exigía la mayor universalidad posible que resultara factible de controlar, claro. Bueno, podemos omitir el que con cierta frecuencia esto no funcionaba y había que recurrir a los viejos métodos. Pero, incluso eso, era una evidencia palmaria de las virtudes de la democracia por sobre otras maneras de procesar los conflictos.

Los partidos se convirtieron en grandes instituciones. Habían nacido para representar los intereses de diversos sectores sociales y, para ello, rápidamente aprendieron el rol que les competía en un sistema de libre concurrencia: conseguir acuerdos para defender intereses. El oficio de la política, que originalmente aludía al gobierno de la polis y la acumulación de fuerzas, se expresaba ahora en el arte de la negociación principalmente, lo cual se exacerbaba en los sistemas parlamentarios que generalmente obligaban a formar mayorías para gobernar mediante acuerdos complejos entre cada vez más actores. Las sucesivas etapas de profundización de la universalidad de la democracia habían consistido en incorporar grupos que no se sentían representados por los actores tradicionales, y así comenzaron a emerger nuevas organizaciones políticas que les daban cobijo. Era la época de la fragmentación. Ahora, mientras más desarrollado era el sistema político, más grupos, corrientes y partidos contemplaba, dando cuenta, de ese modo, de la pluralidad creciente de la sociedad en que se inscribía y la capacidad de la democracia para seguir en su tarea de formar acuerdos.

Pero el concepto fundante tenía un problema. Si la política era el arte de la negociación y de la construcción de acuerdos, ese era un arte elevado que era por completo ajeno al vulgo y también absolutamente inviable que este quisiera practicarlo. El desafío político de la sociedad ya no es gobernarse y todo lo que ello supone; se redujo a formarse una opinión y luego votar. Veremos luego que lo primero también desaparecería. La política real quedaba en manos de los partidos y de su burocracia como una nueva clase política. Estas instituciones se sofisticaban y, en tanto estructuras burocráticas, comenzaban a generar intereses propios.[2] Necesariamente surgía y se consolidaba una brecha simbólica entre el partido político y su sector social de referencia. Mientras los primeros hilaban complejas negociaciones de gobernabilidad con quienes se hallaban en las antípodas, los segundos, ajenos a la conversación, veían cada vez más difusa la defensa de sus intereses, los que necesariamente iban mermando según la capacidad negociadora del partido. El desafío comunicacional de estas instituciones era convencer permanentemente a su electorado de que continuaba firmemente comprometido con su ideario y sus intereses.

Algo que hacía más turbio todo este proceso era que, con independencia de las orientaciones políticas de un gobierno, ya fueran liberales -que privilegiaban la gestión privada de los problemas públicos- o socialdemócratas -que veían en el Estado al único agente capaz de impedir las perversiones de una economía de libre competencia. Los aparatos estatales crecían sistemáticamente[3] y una parte de las funciones sociales que asumían los Estados quedaba en manos de las fuerzas que llegaban al gobierno. Esto, que se volvía parte de las negociaciones de investidura y aprobar leyes, en los sistemas parlamentarios, o promover y aprobar legislaciones en los presidencialistas, se transformaba en un botín, y los partidos pugnaban por él. Después de todo, se trataba de miles o decenas de miles de empleos, no solo con una retribución atractiva, sino con acceso a pequeños espacios de poder. Los grupos sociales que daban sustento a los partidos no participaban de esos beneficios, puesto que resultaría impracticable.

La democracia había recorrido una deriva natural que generaba las condiciones para un divorcio efectivo de las personas, grupos sociales y clases, respecto a los partidos que debían representar sus intereses. No es el conflicto entre una sociedad apática que delega su soberanía ciega y livianamente en instituciones corruptas que solo buscan maximizar sus mezquinos beneficios, aunque con el tiempo veremos mucho de todo ello; se trata de una lógica implacable que separa a ambas partes irremisiblemente.

El proceso, descrito a trazos extremadamente gruesos, es el de la formación de los sistemas democráticos. Finalmente se encontraron frente a una contradicción insoluble: los actores políticos deben contar con una capacidad negociadora y una flexibilidad amplia para alcanzar acuerdos, en un entorno cada vez más fragmentario, y esa necesidad, que es una condición para la gobernabilidad, colisiona con la defensa a ultranza de los intereses de sus grupos sociales de referencia. La ardua construcción de todo acuerdo político se realiza sobre los despojos de una gran cantidad de intereses sacrificados. Frente a la pregunta de si vale la pena ese sacrificio, puede haber distintas voces y sería largo de debatir, pero por sobre todo hay una evidencia aplastante: la insatisfacción.

En la última encuesta de Latinobarómetro, se planteó la afirmación: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, y solo el 48% de los encuestados la respaldó.[4] Desde el 2010 a la fecha, el grado de satisfacción con la democracia en América Latina ha caído del 65% al 48%.[5] En Chile bordea el 50%,[6] mientras que en España sube ligeramente al 52%.[7]

En esta dinámica de deterioro de la democracia real, aquella en la que vivimos cotidianamente, no la utópica, la de los discursos o las gárgaras; esa que acepta y cierra los ojos frente a toda clase de abusos en contra de las personas por parte de la élite; que evidencia a cada momento una vocación corrupta de sus sistemas políticos; que ha cobijado una justicia con una clara y transparente segmentación de clases en que el vendedor ambulante acaba muriendo entre rejas y los grandes corruptores de la sociedad, condenados a recibir clases de ética por sus faltas; en que los representantes de los grupos sociales terminan mimetizados con sus adversarios. Frente a esa democracia real, es por completo inútil el aforismo churchilleano: “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”. A la ciudadanía le deja crecientemente de importar el destino de un sistema que, desde su perspectiva, simplemente no le contempla. Su respuesta: la abstención.

La participación electoral en Chile en la última elección de diputados con inscripción voluntaria (2021), convocó a menos de la mitad de los potenciales electores (47%). En las elecciones municipales, cayó desde el 79% en 1992, al 43% en 2021.[8] Según el PNUD, en los sistemas de voto voluntario se dan altas y bajas participaciones, y lo mismo ocurre con el voto obligatorio. En Colombia lo hace el 46% y en Suecia el 83% en el mismo momento, con un sistema voluntario, mientras que, con voto obligatorio, en México lo hizo un 48% y en Argentina un 81%. Esto no permite establecer una relación causal entre la obligatoriedad y la participación.[9] Pero la tendencia general en el mundo es un descenso sistemático de la participación electoral: en 1990 en el mundo era del 65%, en 2016 del 61% y actualmente se estima por debajo del 55%.[10]

La reflexión de la democracia ante la desafección de la ciudadanía no fue tratar de saber por qué razón sus antiguos fieles se habían vuelto reacios a seguir practicando los viejos ritos: se dedicó a sollozar un discurso moralizante que señalaba que la condición ciudadana y la democracia eran un privilegio, y participar de sus ritos, una necesidad y una obligación moral.

Las clases dirigentes se miran con preocupación. Si no es posible arrastrarlos por las buenas, ha de ser por las malas, y, acto seguido, se instauró el voto obligatorio. Después de todo, el fundamento práctico de la democracia es que el soberano quiera ejercer como tal, y su propia historia había sido la del incremento de la participación de nuevos segmentos sociales en la decisión. Durante largas décadas la inclusión social había sido principalmente inclusión política, porque de la económica mejor no hablar. El control de la lucha de clases y las contradicciones sociales pasaba por la eficacia del sistema democrático como instrumento para procesar los conflictos, pero esto exigía la legitimidad que otorga una amplia participación.

Sin embargo, la democracia no solo mostraba fisuras a la hora de cumplir su rol, y prueba de ello era el creciente grado de conflictividad y de violencia social que se extendía por cada rincón del planeta. Además, cumpliendo ese papel, comenzaba a marcar la hora de los monstruos.

La evolución de los partidos políticos que vimos inicialmente como vehículos de expresión de opiniones e intereses de distintos segmentos de la sociedad, paulatinamente los condujo a tener vida propia. Los segmentos concretos de la sociedad eran en el pasado los actores políticos, en tanto materialmente construían el curso de la historia. Ungían liderazgos y los destronaban por la fuerza de los hechos. En ríos de sangre la historia del mundo avanzaba paso a paso en pos de un difuso progreso. Por eso la democracia se presentaba como la piedra filosofal que permitía transmutar el plomo en oro y, además, arribar al mismo objetivo, pero de un modo menos cruento.

Las transformaciones observadas y la complejidad de la gestión de la res publica, fueron metamorfoseando a los partidos políticos, desde representantes de su grupo social, en directamente los actores políticos en propiedad y que, en tanto tales, poseen ideas, sueños e intereses propios, eventualmente algo distintos de aquellos de su referente social. En ese contexto surge lo que en economía financiera se conoce como un problema de agencia. Este aparece cuando se presentan incentivos o motivaciones para que un agente que representa los intereses de un tercero, el principal, no actúe en el mejor interés de su representado.[11] Pero, ¿cuál sería el incentivo o la motivación para que apareciera ese problema de agencia en la democracia? El mantener el control de su cuota del botín. Perder una elección o poder político (escaños parlamentarios), es para los partidos mucho más que no poder gobernar y, para evitarlo, bien vale un costoso pacto o cesión.

Los intersticios de los acuerdos acaban involucrando a todos los partidos del espectro político. Sin embargo, no todos los grupos de referencia son iguales. El mundo social conservador es capaz de mantener un control muchísimo más estricto sobre su agente. Para ello tiene a su disposición los recursos económicos que está dispuesto a empeñar para defender sus intereses estratégicos.

Se trata de los medios de comunicación que controla, los tentáculos que mantiene en el Estado y, en general, todo aquello a que puede echar mano el poder del dinero, con independencia del pequeño detalle de que habitualmente ambos, agente y principal, forman parte de la misma familia. Por lo tanto, el resultado es siempre una alta sintonía entre los dos.

El caso de la izquierda política es ciertamente más caótico. Lo único que uniforma a su heterogéneo mandante es carecer por completo de control alguno sobre su agente, ni tampoco el menor atisbo de saberlo. En esa condición los partidos del sector experimentan una libertad de movimiento que ya se quisieran sus colegas de derecha. En lo único que hay que gastar esfuerzos cada cierto tiempo es en repetir para cada elección que ahora sí vendrán tiempos mejores, y que bien vale la pena volver a intentarlo.[12]

Una y otra vez se repite el ciclo de integración y control, pero cada vez que los nuevos actores acaban divorciándose de sus grupos sociales, el sistema de la democracia se deteriora marginalmente en su legitimidad. Sin embargo, no solo hay como respuesta la abstención o la dramática caída en la valoración social de la política y sus actores. Además, se acaba abriendo la jaula de los monstruos: opciones políticas que habrían resultado inconcebibles antes, pero que emergen como resultado de la descomposición del sistema.

Los monstruos estaban en su interior como una bacteria oportunista que espera un deterioro inmunitario para iniciar su colonización. Debieron esperar una brecha suficientemente amplia entre el sistema de partidos y la sociedad. En su asalto se apoyaron en altos niveles de desafección y abstención electoral, y en el voto disponible para el rechazo o castigo al viejo sistema de partidos, que se muestra incapaz de ver más allá de sus intereses propios e inmediatos, convenientemente disfrazados de interés social.

En la cúspide de su emergencia podían gobernar, como lo hizo Bolsonaro, Trump o Meloni, o estar expectantes al acecho, como Abascal, Milei o Kast. Pero en todos los casos constituyen fenómenos propios de la agonía de la democracia.

En la derecha, generan un cataclismo al irrumpir violentamente entre sus coordenadas, y la respuesta de los actores es una radicalización afectada de su discurso. Los monstruos dictan la letra y la armonía de la música, y su triunfo ocurre cuando el coro entona torpemente la melodía recién aprendida.

En la izquierda, la perplejidad no es menos, e incapaces de resituar su lugar en el tablero de la política, comienzan a escucharse las voces que llaman a moderar el tono. El retorno del fascismo es visto como un corrimiento a la derecha del escenario, y ello como un llamado de atención sobre lo que la sociedad desearía. El camino elegido es una estrategia de claudicación sistemática, y cuando surgen voces alternativas a esas políticas, son tipificadas como octubrismo, propio de una izquierda identitaria y partisana que “se niega a ver la realidad”.

Ambas respuestas son un alimento para los monstruos, que ahora se levantan frente a la “derechita cobarde”, como califica Abascal al PP en España, o “los zurdos de mierda” que ahora están acorralados, según ladra Milei.

De este modo, la izquierda es una oveja que se suicida saltando de un risco ante la sola mención del lobo. ¿Por qué, enfrentada a un adversario brutal que no tiene empacho alguno en defender conductas genocidas del pasado cercano, no opta por afirmar su identidad junto a los trabajadores y los sempiternos postergados del capitalismo, y prefiere, en sentido contrario, ceder terreno y, frente a cada nuevo ladrido, retroceder con un paso tembloroso?

Una respuesta posible es que ha dejado de representar sus intereses como eje de su existencia, y se ha convertido en “un partido de Estado”, como gusta autodefinirse el PSOE, o en un leal servidor de la democracia, como desea creer la izquierda chilena. Esa democracia real, la que se cobija cómodamente bajo el “peso de la noche”.[13]

[1] Cuando los nuevos diputados de Podemos ingresaron al Congreso luego de su irrupción en las elecciones del 2015, la vicepresidenta de la cámara señaló que harían bien en bañarse, porque había mal olor en el hemiciclo. También alegó que no tenía nada en contra de los peinados “rastas”, pero exigió que estuvieran “limpios y sin piojos”. https://elpais.com/politica/2016/01/20/actualidad/1453287297_260017.html

[2] https://www.wsj.com/articles/burocracia-intereses-y-costumbres-1398901098

[3] La última Ley de Presupuestos en Chile contempla algo más de 473 mil cargos públicos en diferentes regímenes laborales.

[4] file:///Users/patricioescobar/Downloads/F00016664-Latinobarometro_Informe_2023.pdf

[5] file:///Users/patricioescobar/Downloads/F00016664-Latinobarometro_Informe_2023.pdf

[6] https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/57959/Tesis%20-%20Andr%C3%A9s%20Gonz%C3%A1lez%20Ide.pdf?sequence=1

[7] https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2023/socio-demographic-trends-national-public-opinion-edition-9/es-sociodemographic-trends-2023.pdf

[8] Ver https://historico.servel.cl/servel/app/index.php?r=EleccionesGenerico/Default/MesasElectores&id=226

[9] PNUD (2017) “Diagnóstico sobre participación electoral en Chile”

[10] Ver https://www.undp.org/es/chile/publications/diagn%C3%B3stico-sobre-la-participaci%C3%B3n-electoral-en-chile

[11] https://aulamagna.usfq.edu.ec/?p=13247

[12] “Yes, we can”, gritó Barak Obama en una noche lluviosa de Illinois en el 2008, y lo mismo coreó la multitud indignada en la Puerta del Sol en Madrid en la primavera del 2015 (en castellano, claro).

[13] Diego Portales Palazuelos (1832)

1 comment

En Argentina se ha presentado Milei como antipolitica anti «casta», pero logró ingresar a ella enamorando a una inverbe juventud, seguidora ignorante de las intenciones desquiciadas de quien logró un 30 % de la votación primaria a Presidente de Argentina. La democracia se toma la cabeza, se meza los cabellos y desconcertada espera el devenir de los acontecimientos.