A mi padre le debo el descubrimiento temprano del escritor Mario Vargas Llosa. Sería a mediados de los sesenta, tal vez bajo el influjo del Premio de la Crítica española de 1964, cuando al bajar a saludar a mi papá que llegaba de la oficina, lanzó un libro sobre el arrimo de la entrada y sentenció: “dicen que vale la pena leerlo; apenas lo termine, te lo paso”. Se trataba de La ciudad y los perros (Seix Barral, 1962), libro ganador del ya prestigioso y combativo premio Biblioteca breve. No sé si las cosas ocurrieron tal como mi padre las imaginó, pero a lectura intensa, difícil, emocionante de las historias del Jaguar y el Poeta, le debo mi vocación y compromiso con la literatura. Cuando descubrí que en el mundo brutalmente machista y violento del colegio militar Leoncio Prado, de Lima, que bien podía ser el de toda nuestra historia latinoamericana, se podía sobrevivir –y con cierta dignidad- gracias a la palabra, supe que, en último término, quería escribir las cartas que Alberto el poeta, ese personaje inequívocamente adolescente, redactaba y canjeaba a sus compañeros que apenas sabían escribir a cambio de ser relevado de las tareas más ominosas de la rígida disciplina militar. Esa novela me enseñó el a veces doloroso e iluminador placer de la lectura.

Y Vargas Llosa murió porque ya tenía 89 años, excedía su esperanza de vida y, aunque lo creyéramos inmortal, era un ser humano común y corriente. Bueno, común y corriente en cierto sentido, en el de su biología, en el de los amores plenos y no tanto, en el de la vida política, más o menos exitosa, más o menos compartible y muy convertible. Pero no era nada de común y corriente en cuanto animal literario. Fue escritor profesional desde los inicios. Como los grandes, lo supo temprano y no dudó en hacer de la escritura el principal hacer de su vida. Y seguro, cuando no escribía, leía, que es otra forma más de rendir pleitesía a la literatura. En 1980 se publicó una entrevista en algún medio nacional. Había fotos de su nueva casa en Barranco y una observación impresionante de su rutina de trabajo. Según contaba –y si mi memoria no me traiciona- comenzaba su jornada tipo seis de la mañana. Se encerraba en su escritorio con todo el mar de Lima como horizonte, no recibía llamados de ningún tipo ni aceptaba interrupciones. Eran las horas sagradas de la escritura. A partir de esa fábrica de historias que era su enorme poder narrativo, salían unos primeros manuscritos cuyas páginas se contaban por miles. Entonces, decía, comenzaba el trabajo fino: erradicar todo aquello –por muy hermoso que fuera- que no aportaba nada sustancial al relato.

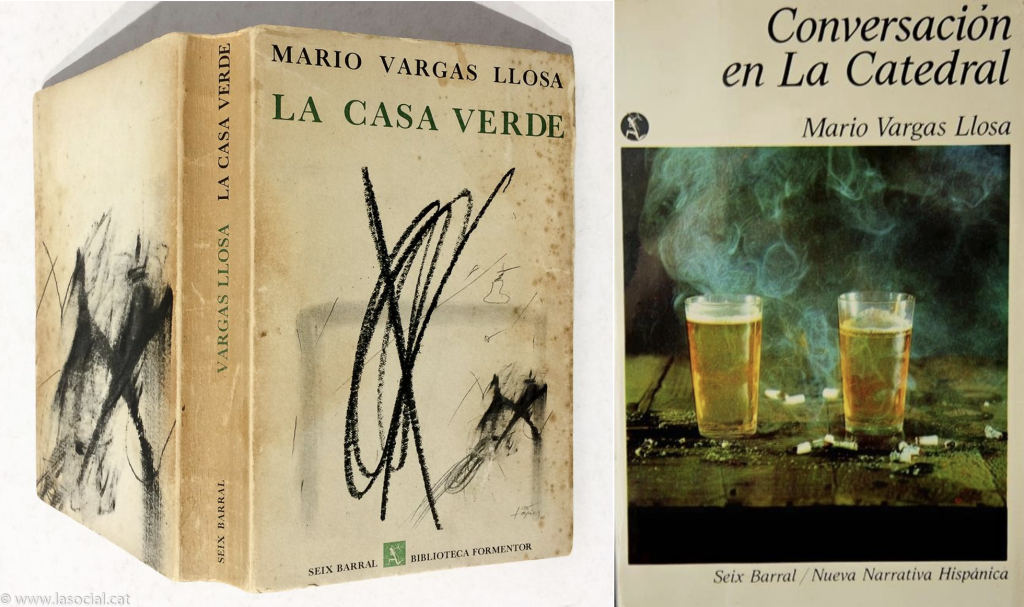

Así, de un manuscrito de dos o tres mil páginas, podía nacer una novela como La casa verde (1966) o la monumental Conversación en la Catedral (1969). Revisar su bibliografía, encabezada por sus decenas de novelas y relatos, a la que se sumaron libros de ensayo y autobiografías, habla de la solidez de su trabajo, de su perseverancia y de su conciencia respecto de lo esencial que su trabajo era para un mundo donde la palabra y la reflexión asociada a ella, tiende cada día más a la degradación.

Sin duda, cuando algunos años más tarde me propuse ser escritor, en mi cabeza tenía el modelo de intelectual que representaba Mario Vargas Llosa. Quería escribir novelas como las suyas. Era mi ídolo y yo, su calcetinero. Tanto así que más o menos en la misma época de la entrevista que mencioné, tuve oportunidad de pasar por Lima rumbo a ver a mi familia exiliada en México. La precariedad de Aeroperú, la única línea aérea que volaba a México, cuyos aviones, la verdad, a veces volaban y otras no, me obligó a permanecer un día no previsto en la ciudad. Entonces, decidí ir a la búsqueda del escritor estrella. En una escala anterior no deseada en la misma ciudad, había hecho el recorrido literario por las calles limeñas y el Miraflores de los primeros adolescentes limeños de La ciudad y los perros. También me acerqué a las playas hundidas al fondo del Malecón, donde dos muchachos dirimen –al borde de la muerte y la insensatez- el favor de la dama. En fin, estaba habitando el mundo de los libros que amaba. Me faltaba conocer al demiurgo que movía esos hilos y estaba allí, respirando el mismo aire que yo, ocupando un espacio en el mismo territorio que me acogía de paso. No podía fallar. De modo que me subí a un taxi, le dije que mi destino era Barranco y, específicamente, la casa del escritor Mario Vargas Llosa. Le costó reconocer el nombre y no sé si alguna vez llegó a hacerlo, pero me llevó a Barranco y durante un par de horas buscamos la casa blanca que en lo alto lucía un enorme ventanal que miraba el mar y donde yo asumí que estaba el escritor trabajando. Cuando la ubiqué, me bajé con una pachorra que todavía no me la creo, y toqué el timbre. Al rato me respondieron y, aunque era la casa, evidentemente, el escritor estaba en sus horas de encierro. Le expliqué a alguien quién era yo: un aprendiz de escritor chileno, que no había publicado nada y era un enamorado de la obra del conocido autor. Le dejé el teléfono del Hotel donde estaba y le dije que en la noche seguía mi vuelo, para que me llamara.

Por supuesto, no llamó. Me tomó algún tiempo superar la experiencia de mi ego herido y frustrado, pero lo logré. Básicamente porque pude seguir conectado con su obra y ella fue moldeando mi propia práctica literaria. Le debo, como escritor, muchas cosas a Vargas Llosa: en primer lugar, el gusto por las escrituras realistas, que por esos años se debatían incluso un poco acorraladas por el imperio de las vanguardias, el influjo borgeano y lo maravilloso. Por otro lado, la trabajada, precisa y consciente manera de innovar en estructuras complejas que buscaban descubrir nuevas formas de representación de un nuevo nivel de realidad. Todavía me impresiona la capacidad de Vargas Llosa para imbricar planos temporales, perspectivas diferentes y formas narrativas distintas. Diálogos que empiezan en un lugar del mundo narrativo y terminan en otro para ser retomados luego, como si la escritura fuera un puzzle infinito. Recuerdo La Casa verde o Conversación en la Catedral, novelas insignes. Pero también hay un juego interesante en la obra de este autor que es profundamente latinoamericano y al mismo tiempo, universal, en el sentido de la universalidad occidental. Sus novelas, cualquiera que elijan, nos abre en picada lo más odioso y execrable de nuestros países, bajo la figura de la dictadura y sus personajes tortuosos, oblicuos y despreciables.

Cuando Zavalita, en Conversación en la Catedral, hace su famosa pregunta “¿cuándo se jodió el Perú?”,nos está llevando por el camino de los déspotas que han acompañado nuestra historia por más de doscientos años. Allí están, como una naturaleza agazapada que vuelve disfrazada cada tanto, estos seres de izquierdas y derechas, caudillos grandes o miserables, registrados con maestría en algunas de sus mejores novelas.

Del mismo modo, se adentra en el absurdo de la vida militar a través de una obra humorística –y como todo humor de calidad, profundamente verdadera- como es Pantaleón y las visitadoras, o en los avatares de la creación literaria en la parodia La tía Julia y el escribidor.

En fin, por último, debo reconocer mi gratitud hacia su creación porque sus reflexiones más allá de lo literario fueron y seguirán siendo, insumos claves para alimentar el trabajo de pensar en una América latina mejor, más libre y, al mismo tiempo, más justa, dos polos entre los que transitaron inquietudes esenciales de este enorme intelectual latinoamericano.

7 comments

Mario Vargas Llosa no era un ser humano común. Era un ser humano miserable. En las últimas décadas derivó hacia posturas sociopolíticas ultraconservadoras, llegando a plantear que «más importante que el derecho a voto, era que la gente votara bien», aludiendo ciertamente a las posiciones del conservadurismo corrupto de España. Acabó sus días rodeado de fascistas que le recordaban sus glorias pasadas como escritor. En ese ámbito fue una gran figura, hasta aproximadamente «La historia de Maita», un libro sucio lleno de manipulación ideológica. Al acabar la última página me despedí para siempre del escritor.

Que reseña tan amargada y panfletaria. Gracias al cielo se despidió usted de su lectura, con semejante acidez ha podido dañar hasta el papel en que estaban escritos sus libros.

Que reseña tan amargada y panfletaria. Gracias al cielo se despidió usted de su lectura, con semejante acidez ha podido dañar hasta el papel en que estaban escritos sus libros.

Gran artículo el de Ostornol. Aplausos.

Entre tantas otras cosas que le debemos gratitud a Vargas Llosa, es la de haber sido fuente de inspiración de A. Ostornol.

Muy bien

Me identifico plenamente con tu homenaje a MVL Antonio, algo similar me ocurrió con sus libros.