(I)

Si hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos – y sobre todo desconcertado a propios y ajenos- es la súbita aparición de una ultraderecha perfectamente apropiada y orgullosa de sus viejas ideas como si se tratara de un monstruo escondido en las cavernas.

Hay que resaltar esto último, viejas; algunas se consideraban francamente obsoletas, pero se nos presentan con atrevimiento e insolencia y por eso, seducen. Si. Seducen porque liberadas de todos los complejos y actuando con desparpajo han terminado por arrinconar al otrora arrogante mundo progre, intelectual y convencido.

La izquierda en todas sus formas y tradiciones se encuentra, en cambio, a la defensiva: sin las certidumbres de antaño y tratando de incorporarse a las ruinas del campo socialista, viven entre los que buscan desenterrar los clásicos marxistas, los que se esfuerzan por deconstruir la ideología de sus términos patriarcales y algunos, incluso, los más patéticos, se preguntan si son de izquierda. Y no son patéticos porque hayan cambiado de ideas y hayan descubierto las bondades capitalistas a última hora, sino porque son precisamente los que antaño -en términos históricos ayer- se erigían como los gendarmes de la ortodoxia y la pureza de la ideología del proletariado.

Pero ha llegado la hora de hacer las cuentas. Antes de seguir. Porque hubo una época en que pensar, reflexionar independientemente, era una falta grave. Cualquiera que intentara buscar pensamientos dentro del pensamiento era imputado como el que había cometido uno de los peores crímenes: irse de tesis. Porque claro, para irse de tesis legítimamente estaban los dirigentes y el resto a trabajar en el trabajo concreto.

Lo puedo decir con claridad porque fui parte de todo ello.

Además ¿para qué perder el tiempo en esfuerzos teóricos si ya teníamos una ideología todopoderosa, que se imponía creciente y progresivamente en todo el mundo? ¿Tendremos que recordarnos que todos, absolutamente todos los congresos de los partidos proletarios, revolucionarios del mundo bajo influencia del campo socialista tenían entre sus conclusiones una que decía: ¿Más de un tercio de la humanidad se organiza conforme a los principios del marxismo-leninismo?

Y esa era la palabra bendita, ungida, sagrada: marxismo-leninismo.

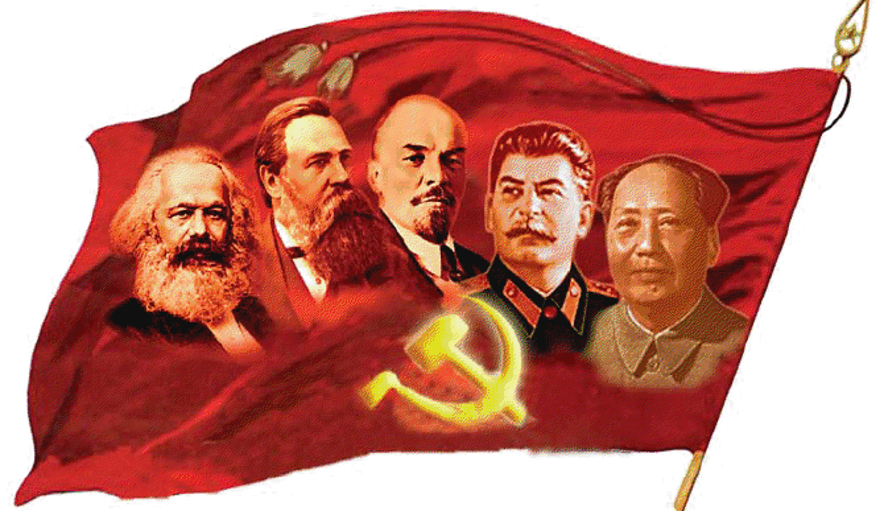

El concepto, aunque compuesto, tenía todas las virtudes para ser exitoso: corto, preciso, y evocador de los fundamentos del pensamiento revolucionario; los de C. Marx (y Engels) creadores del materialismo dialéctico e histórico y los de V.I. Lenin el revolucionario ruso que había conducido a la victoria al partido bolchevique, engendrando allí el primer estado proletario del mundo. O sea, había puesto en práctica los fundamentos teóricos del Estado y la Revolución y había enseñado como y por qué el partido debe y puede ser el estado mayor de la clase en guerra, o sea su vanguardia. No era poco.

Sin embargo, nadie decía quién era el inventor del marxismo-leninismo. Evidentemente no era Lenin, que dadas sus características jamás habría permitido la sacralización de su nombre en el pensamiento revolucionario mundial. El inventor era, adivinó: Iosiv Vissariónovich Dzhugashvili, J. Stalin. El dictador y líder de la Unión Soviética quien a la muerte de Lenin se erige como el padre del concepto y el pensamiento marxista-leninista.

Y no solo padre. También custodio. Porque a semejanza de lo que hizo con el cristianismo la Iglesia desde Roma, con su Santa Inquisición y órdenes regulares que, en su afán de preservar la pureza del pensamiento original, declaraban herejes o enemigos a los que se apartaban de la única interpretación autorizada de sus fundamentos teológicos; desde Moscú, el todopoderoso Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) administraba el pensamiento revolucionario a través de la III Internacional ( Comunista) que articulaba y transmitía a todos los demás partidos y movimientos revolucionarios del mundo la interpretación autorizada de los clásicos del marxismo y su aplicación correcta en las coyunturas concretas.

El marxismo- leninismo como toda ideología -o teología- nacieron cuando unos pensamientos devenían en cosmovisiones y por su importancia se hacían objeto de sí mismos. Por eso se parecían tanto: el estudio de sus textos y la interpretación de estos se hacía utilizando principalmente el método de la exégesis, o sea, desde el examen riguroso de las palabras de sus textos sagrados.

Con todo el marxismo-leninismo en su simplicidad sirvió para el adoctrinamiento rápido de millones de militantes que aprendiendo sus fundamentos se adherían a éstos sin cuestionarlos ni menos contradecirlos y con el tiempo sin ni siquiera ponerlos en duda. Ese fue el momento en que como toda ideología la visión devino inexorablemente en ceguera. Es decir, una visión que a fuerza de transformarse en un dogma consagrado termina por impedir el acceso a la observación de la realidad cambiante.

Esto último explica, no solo la miserable aportación a las ciencias sociales en general, y a la teoría revolucionaria en particular que se hiciera en cincuenta años de dominación del marxismo-leninismo como doctrina oficial de ese tercio de la humanidad que comprendía tantos pueblos y países, sino su incapacidad de comprender las derrotas ideológicas del movimiento obrero frente al fascismo y el nazismo en la Europa de los años treinta, y muchos otros fenómenos sociales y políticos posteriores.

Cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido entre los países occidentales capitalistas dirigidos por EEUU como potencia indiscutible y los socialistas por la Unión Soviética, los pensamientos políticos quedaron para gran parte de la izquierda igualmente divididos y enfrentados: a eso se le llamaba la lucha de clases en el plano ideológico.

A esa ceguera para observar la realidad cambiante se sumó, entonces, la pereza para intentar encontrar explicaciones nuevas. Y por eso, la izquierda asistió ideológicamente desarmada al fracaso de la economía de los países socialistas; a las adaptaciones del capitalismo en la economía de los occidentales y a las causas que explicaban el descontento social y cultural de los pueblos del campo socialista.

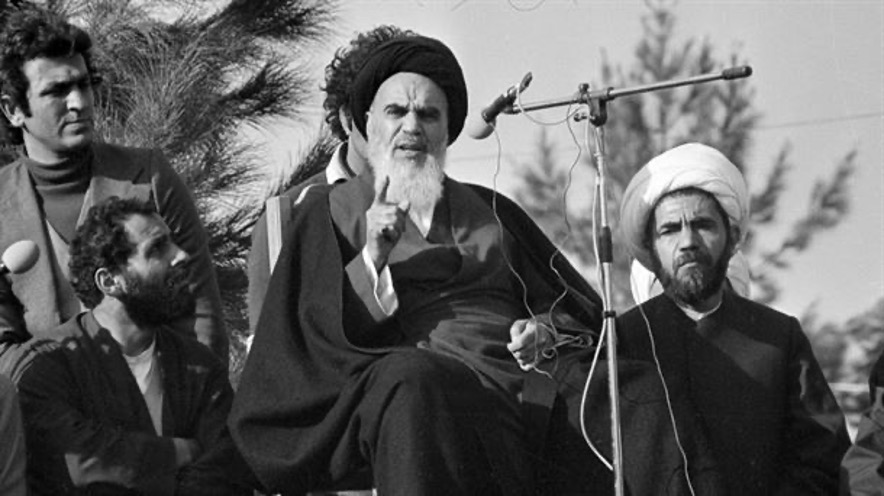

Y más cosas y acaso peores: recuerdo que en una hermosa mañana del Madrid de la transición una joven profesora de antropología nos llamó la atención al grupo de estudiantes de la izquierda antifranquista de la época que, a nosotros, que habíamos pasado largos años estudiando revoluciones cuando habíamos tenido una frente a frente, se nos había pasado de largo. Quedamos con gran curiosidad suplicando una respuesta, hasta que pasado unos días nos llevó la portada de un periódico: Aparecían varias fotos: El Ayatola Jomeini llegando a Teherán; el Sha huyendo; millones de iraníes tomándose las calles; la CIAdesmontando costosas infraestructuras con equipos espías apuntando a la Unión Soviética; soldados vestidos con jeans manejando modernos tanques; pilotos de cazas norteamericanos plegándose a la revolución…. Pero, -recuerdo que balbuceamos-. ¡Pero qué! exclamó la profesora ¿porque no es marxista no es revolución? ¿La revolución francesa era marxista? Y luego adivinando mi pensamiento me soltó: ¿Que no se respetan los Derechos Humanos? ¿Cuándo las revoluciones fueron respetuosas de los derechos humanos? ¿Acaso la revolución francesa respetó los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el Debido Proceso?

Ese fue para mí un gran quiebre cognitivo. Porque si bien no acabó completamente con mi cegueramarxista me abrió el pensamiento a todo un cuestionamiento posterior.

Y así como ocurrió con la revolución iraní, asistimos igualmente ciegos y sordos a todos los sonidos que presagiaban el derrumbamiento del todopoderoso campo socialista. Y de los administradores de la teología nunca más se supo… Daba pena escuchar a los poderosos líderes del mundo revolucionario mundial intentando explicar un proceso de esa envergadura histórica por el comportamiento irresponsable de Gorbachov.

Así son las cegueras ideológicas y de aquellas está empedrado el camino de la reacción si no asumimos que la realidad se resiste porfiadamente a encerrarse en dogmas tan atractivos como falsos: La historia no regala ganadores anticipadamente: el proletariado no vencerá porque está instalado estructuralmente en la antípoda del desarrollo capitalista; no hay profecías que se cumplan en la historia de los pueblos; el centralismo democrático sirve para perpetuar en el poder a los dirigentes y solo es eficiente en contextos de guerra, después es dictadura pura y dura, que por mucho que se le pongan nombres de popular o del proletariado, son al fin, solo eso, dictaduras; la revolución no es primordial ni justifica la violación de los Derechos Humanos. Cuando eso ocurre ya no es revolución.

Cuando la izquierda constató que su sistema de ideas no había servido para la pretendida comprensión científica de la realidad y por ello predecible del mundo, acudió apresuradamente a rescatar de la cárcel los cuadernos de A. Gramsci, porque éste si le había dado importancia a la lucha cultural y al desarrollo de nuevas categorías marxistas como el de hegemonía que rápidamente se puso de moda en la intelectualidad de izquierda. Después de todo, se mataban dos pájaros de un tiro: Gramsci pensaba diferente, pero era fundador del Partido Comunista de Italia (PCI) y por tanto de los nuestros, de la izquierda marxista y revolucionaria. En él se juntaba el intelectual orgánico (también de su autoría) que pensaba críticamente el contexto social, pero manteniendo la fidelidad a su partido y la revolución.

De allí el poder de su pensamiento. Después hemos sabido que la realidad era bastante más pueril: Gramsci era libre para pensar y escribir porque estaba preso. Eso lo mantuvo alejado de la fanfarria fascista de Mussolini y del autoritarismo de Moscú a quien el PCI obedeció con obsecuencia. Por eso, había prohibido las visitas a la cárcel de Palmiro Togliatti, su secretario general. Y los que somos aficionados a leer cosas inútiles comprobamos también que Gramsci había aprovechado la libertad de la prisión para leer, por ejemplo, las obras de L. Trotsky, el enemigo número uno de Stalin, desde que había sido calificado por aquel como el sepulturero de la revolución en una histórica reunión de la dirección del partido.

La rica obra intelectual del comunista italiano sirvió fundamentalmente, empero, para entender las carencias que el pensamiento marxista tenía para comprender los fenómenos culturales en el sistema capitalista y la forma específica en que las contradicciones de clase adquirían en el plano de la lucha por las ideas y los pensamientos en pugna.

En ese plano, sin duda, la izquierda intelectual pudo avanzar bastante. Pero no fue suficiente para dotarse de nuevos y sobre todo abiertos cuerpos teóricos que sirvieran para cambiar el mundo, la vida, las posibilidades futuras. Desafíos propios de la izquierda en todas partes y lugares.

Había que dar otros pasos importantes, pero no lo puedo exponer aquí y ahora, porque no me lo permiten estas escasas páginas que generosamente me brinda La Nueva Mirada.

Por eso, creo que es mejor que diga:

Continuará…