“Aun en vida mi nombre era ya herencia”

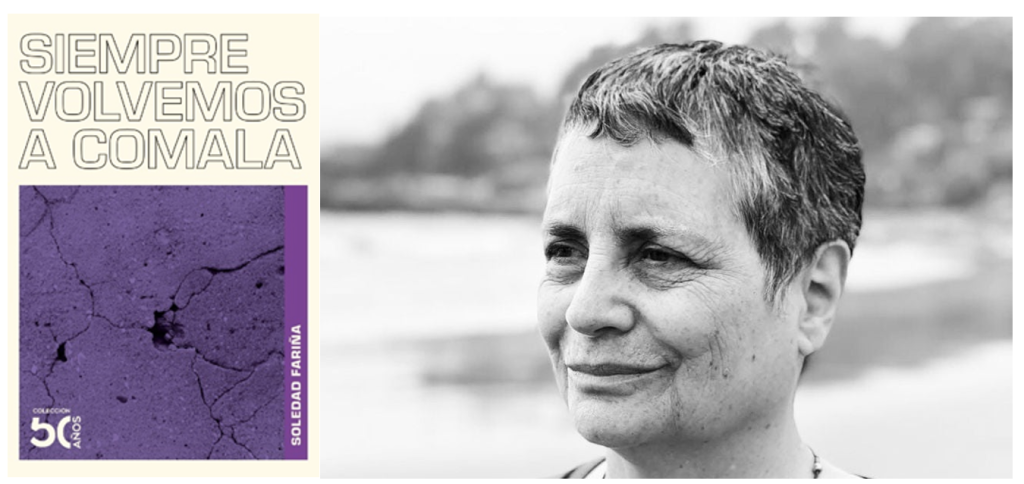

El sugerente y misterioso título del último libro de Soledad Fariña, tiene como referencia el nombre del pueblo Comala, lugar de origen de Juan Preciado, donde vuelve a buscar a su padre. Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, construyó un mundo en una trama de voces que hablan la memoria: voces ausentes, sin cuerpo, voces que no se escuchan, ecos de otras voces, hablas que llaman, recuerdan y conversan entre sí. Entonces, desde el título este libro invita al lector a escuchar hablas perdidas, a entrar en un espacio de voces fantasmáticas. Hablas fragmentarias, disímiles, de tiempos y espacios que coralmente den cuenta de la memoria del pueblo

Siguiendo este indicio me sitúo como lectora, en la tradición de la narrativa literaria que mira en lo profundo y fundante de las naciones latinoamericanas. Ficciones fundacionales (Doris Sommer) en las que la violencia política sentó las bases de represiones históricas que recurrentemente retornan al presente. En ese contexto, la escritura piensa e interroga a los modos con que se habla la violencia política, su relación con las luchas sociales, con la muerte, la memoria, la historia. En Siempre volvemos a Comala, Soledad Fariña poetiza la resta, lo no dicho, lo soterrado y acallado, lo que quedó olvidado, lo que no ha podido ser contado porque quienes podrían hacerlo ya no están; su texto escribe esas hablas del silencio, lo residual de las narrativas articuladas en las discursividades sociales. Palabras que quedan en lo blanco. Su escritura surge de un modo atento de escuchar los hechos y su curso, lo concreto de lo ocurrido, para decir eso que estuvo ahí y que persiste: hablas subjetivas, sin registro, fragmentadas, parciales; hablas de la pasión política y la experiencia de lucha, que desenvuelven lo que más allá del hito más decisivo de la historia de Chile, en el siglo XX, simbolizan una verdad. Escritura del día del golpe militar de 1973, del paso del tiempo y el antes de la traición y la derrota; de aquello que hoy sabemos fue el inicio de esa ignominia que fue la dictadura de Pinochet, marcada por persecuciones, asesinatos, suicidios y muertes que aun penan (y hablan) por esta tierra.

En un trabajo experimental acucioso, prolijo en la recopilación de materiales y en la investigación, la autora indaga en hechos reales, explora en el lenguaje, busca formas diversas de decir, hilando un texto que, en registro poético, es memoria, crónica política, intertexto(s), testimonio, relato histórico, que hace emerger una narrativa singular del proyecto político de la Unidad Popular, del momento del golpe militar, pero que también es anuncio de lo que vendría después con la dictadura. Un texto así, por cierto, no podría haberse construido linealmente, sino que requería muchos puntos de partida y otros de fuga, de convergencia y divergencias de signos, que surgieron en el lugar, desde el momento en que la Moneda cae bombardeada. “Es una voz a coro, se manifiesta en la calle, en consignas simples, destempladas, sobrecargadas de sentido”. Como ya nos ha mostrado Soledad en su obra literaria, su poesía es excavación en el lenguaje, es arqueología minuciosa que, en relaciones con la tradición, en dialogo con otros autores y autoras- en este caso con Juan Rulfo- elabora una verdad poética.

En Siempre volvemos a Comala esta verdad está ocultada en múltiples registros, lenguajes y formas que circunscriben el acontecimiento del golpe. La autora organiza y elabora su pensamiento poético al cursar la concurrencia de lo personal, lo íntimo, lo ideológico, lo político: obreros, luchadores, revolucionarios, teóricos; también voces admiradas, afectivas como la de Laura, la hermana de Allende, entrañables como la de la hija que lo acompañó en la lucha y en la última noche. Sujetos que hablan desde el momento trágico de la derrota y la pérdida de esperanza. Voces que están ahí, que se interrogan, se acercan y se buscan, “Nosotros espíritus errantes/ en este cuenco oscuro, en esta ánfora gris/que nos contiene a todos, / tal vez sea Comala/dice una voz/ lejana/ que no reconozco”. Comala, donde habla el silencio, el blanco, con su saber del murmullo, del roce, de la cercanía que se disuelve.

En su recurrencia a la pérdida, al dolor crudo, elabora en su texto el duelo no realizado en la sociedad. Al recoger los silencios, se hace cargo de un tránsito del lenguaje hacia lo inenarrable de la experiencia, que contribuye a transmitir un conocimiento inasible, no del todo formulable; que hace justicia y repara. Justicia dada por y en la escritura poética que al nombrar en su particular registro exorciza y deja fuera los lenguajes de las medias verdades y las grandes mentiras con que se ha inscrito y perpetuado el dolor, en el cuerpo social de Chile. Dolor alimentado por pactos calculados para impedir decir y oír las voces que este texto inscribe en la historia.

La mezcla de géneros literarios: poéticos, narrativos, referenciales; clásicos y experimentales con que Soledad Fariña escribe, no es, en mi lectura, un dato puramente formal: además de la admiración por su técnica, su estilo, lo que más atrae, es la elaboración de la pregunta por la posibilidad de producir verdad en lo diseminado en registros diferentes y que no se dejan aprehender en un solo modo escritural. Transforma las diversas circulaciones de relatos sociales, políticos periodísticos, testimoniales, que se han producido en torno al tiempo anterior y posterior al golpe militar en pensamiento poético- político que inscribe el duelo chileno en el duelo universal; con un soporte ético que trasciende a los pueblos que han padecido la violencia de poderes que dominan al margen de cualquier ley, asumiendo el legado de ilustres voces universales, unidas en la experiencia común de registro del despojo que se juega al límite de lo inenarrable frente a la muerte.

Soledad estuvo pensando, escribiendo y re-escribiendo este texto durante 17años, su escritura es el resultado de un pensar insistente en cómo decir eso que se oculta en las fisuras con que los signos potencian significaciones, escabulléndose una y otra vez porque la palabra falla o no alcanza. Su trabajo con la escritura ha sido eso, su poetizar es consistente en buscar, escudriñar, excavar en los signos e imaginar palabras, en rasgarlas y desgarrarlas, en precisar lo posible de efectuar una transformación que amplíe su sentido más habitual; en probar con la sintaxis, pero también en la distribución de las grafías en la página. Escrito en limpio, sin retorica ni adornos, sin barroquismo, sino en la expresión justa, tal vez mínima, “como estilete fino”, cada palabra punza el poder de la lengua llevándola a zonas de verdad, que se perciben en versaciones y encuentros de silencios que hablan, en monólogos, en diálogos y en lo no ocurrido, lo blanco.

Sus reflexiones, citas y lecturas, escriben un proyecto ambicioso en la elaboración de una poética de la memoria. La elección y selección de materiales ha sido fundamental en el logro de esta propuesta.

Figura icónica y central de esta poética es Salvador Allende, quien desde y con su voz convoca otras voces: contingentes, políticas, familiares; cercanas y lejanas en el tiempo; algunas aparentemente ajenas al momento histórico que él vive; el conjunto de todas ellas hace posible construir el imaginario de un Santiago asolado, ciudad de muerte en que el bombardeo al palacio presidencial inició el curso de otra historia.

Siempre volvemos a Comala retorna al acontecimiento, a la escena que originó el silencio, Comala, “el silencio es la voz de lo inefable lo que no se puede decir ni contar, ni escribir”. Ahí es donde la muerte está viva y habla, donde las voces que la hablan nos llevan de vuelta al presente de un tiempo que no termina de pasar. Donde no ha habido el trabajo de duelo que nos haría volver al deseo civil y al eros que anima la vida.

Texto coral que convoca voces que hacen posible pensar tanto el proyecto de la UP como su trágico fin, programado y realizado por el poder imperial y sus servidores locales Escribir su derrota desde el habla de la voz de su máximo líder, el propio presidente Allende, muestra también los reveses de la historia, su contra discurso y sobre todo su diferencia con lo que vendría.

Salvador Allende comparece como figura del honor y la dignidad política. En este texto, su propio silencio actúa como un acontecimiento en el lenguaje, que habla la memoria de lo que desde entonces no ha podido narrarse. Lo que la historia esperaba de su nombre ha dado un vuelco a su presencia en la historia de Chile; construye el sentido de ese más allá, inscrito en el significante Allende. Mas allá de su proyecto político, más allá de su triunfo y su derrota, más allá de las venganzas y traiciones. Allende, ni héroe, ni leyenda, ni menos mártir; auto definido sin mitomanía, está presente como luchador social. Es latencia, que se hace manifiesta. Su presencia es contrapunto ético que no cesa de revelarse. Desde lo íntimo a la historia, Soledad Fariña propone una narrativa del tiempo que vuelve para transformar su figura en una voz que se acerca al lector con afecciones que traspasan las distintas esferas de la lucha política.

Su palabra recorre su experiencia de vida política, en lo más significativo de su transcurso; primero frente al pueblo. “Hablo frente a un micrófono grande y romboide, mi rostro aun es joven”, hasta cuando más tarde, en otro tiempo, recuerda “día glorioso, salgo del Senado investido con la banda tricolor”, para avanzar al momento del fin, Es una mañana fría. En pocos minutos más estaremos en llamas (…) “por última vez hablo al pueblo“, para finalmente situado en un más allá: “Tal como predije soy estatua frente a la Moneda “. Pero sobre todo su nombre está aún más allá, hasta habitar la extrañeza de lo inasible; “El silencio / es el lugar que hora habito/ lo que aquí me sostiene/ en este lugar-si es que es lugar- (…) no hay palabras aquí/ y no es el vacío//o la nada/lo que ahora soy / es este silencio neutro”

En Siempre volvemos a Comala Soledad Fariña poetiza su verdad, en el coro con el que entra en dialogo, otorgando a la voz colectiva, la convicción del saber popular que emerge en muchedumbre. Las voces de los ausentes vuelven. El saber literario ha construido desde antiguo, ya en la tragedia griega y antes, la voz del coro como Voz de todos, voz una y múltiple que otorga a las voces del pueblo el poder de una verdad poética irrebatible. Verdad que no calla. Que no falla