Pocas veces la sucesión de un papa había suscitado, para la Iglesia, una disyuntiva tan incierta e importante como la originada por la partida de Francisco. Tanto la opción de continuar avanzando por la senda del pontífice fallecido como la de una eventual restauración, aunque sea parcial, son desafíos de mayor magnitud, debido a la trascendencia de los cambios iniciados bajo su pontificado.

Tras la renuncia del papa teólogo Benedicto XVI, sucedió a éste un pastor fraguado en la vigorosa iglesia argentina, quien desde un comienzo introdujo innovaciones de cuya incidencia real da cuenta la abierta reacción de sus antagonistas internos que, como nunca antes, hicieron del obispo de Roma objeto de críticas y reproches de carácter público.

El legado

Los cambios iniciados por Francisco no se limitaron a la renovación del Colegio de Cardenales en más un ochenta por ciento, que la prensa ha enfatizado en estos días. En lo fundamental, hubo reformas y avances subversores de una asentada reorientación conservadora que había ajustado gran parte de los lineamientos del Concilio Vaticano II.

La más evidente innovación, cuyo destinatario fue todo el pueblo creyente e, incluso, personas no pertenecientes a la Iglesia, ocurrió en el ámbito del magisterio papal. Con palabras que ningún pontífice anterior había expresado, Francisco censuró sin ambigüedad los excesos del capitalismo internacional como generador de una cultura del descarte y de la globalización de la indiferencia. En un siglo que sobrelleva la expansión del populismo nacionalista, artífice de un discurso xenófobo que en diversos grados ha impactado a los gobernantes, Francisco optó preferencialmente por los migrantes forzosos, en cuanto víctimas de la exclusión como consecuencia de aquellos excesos capitalistas.

De otra parte, remando contra la corriente real de los poderes fácticos del capitalismo reinante, sumó a su magisterio la lucha mundial contra el cambio climático y la degradación ambiental, y por la creación de una cultura del cuidado de la naturaleza, plasmando este compromiso eclesiástico con dimensión teológicaen la carta encíclica Laudato Si.

En fin, para que no hubiese duda del lugar central que ocupa la solidaridad con los descartados, una postura que evoca la opción preferencial por los pobres de la Iglesia Latinoamericana, el obispo de Roma predicó persistentemente, durante los doce años de su papado, una Iglesia en salida hacia las periferias de cada país, de cada ciudad. Desde nuestro Continente, no es posible obviar la relación de aquella opción pastoral y teológica con la reconsideración agradecida que Francisco brindó al padre Gustavo Gutiérrez, principal exponente de la teología de la liberación, y el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre los sacerdotes nicaragüenses ligados a la originaria revolución sandinista, Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal y Miguel D’ Escoto.

Aunque en menor medida que la prédica magisterial -una cátedra donde actuaba con pleno señorío evangélico y canónico- Francisco también introdujo en la institución eclesiástica atrevidos cambios que motivaron reacciones adversas de quienes ostentaban posiciones de poder que se vieron afectadas. Desde luego, entre esos cambios destacan los introducidos en la Curia vaticana, orientados a la descentralización del poder, la concesión de mayor responsabilidad a los laicos, así como más transparencia y rendición de cuentas, especialmente en las estructuras financieras. Una decisión emblemática fue el nombramiento del obispo argentino Víctor Tucho Fernández, hoy cardenal, como prefecto de la antigua Congregación de la Doctrina de la Fe, transformada en Dicasterio, a partir de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, de 2022.

En forma manifiesta, tajante y reiterada el Papa Francisco reprobó el clericalismo, al que consideraba un lastre eclesiástico que debe ser erradicado, y dio pasos iniciales en dicho sentido, consciente de que los cambios de más difícil y lenta ejecución son aquellos que afectan la cultura larvada en instituciones tradicionales. Sin duda, la más trascendental iniciativa en este ámbito fue la convocatoria al Sínodo sobre la Sinodalidad, un proceso que contempla el discernimiento de consagrados y laicos sobre la transformación de las prácticas establecidas para, entre otros fines, devolver protagonismo a las iglesias locales y al laicado. El Sínodo ha sido objeto de agrias reacciones de algunos cardenales.

Once purpurados, concertados en una carta que trascendió públicamente, expresaron que el proceso se hallaba “configurado para facilitar resultados predeterminados sobre importantes cuestiones controvertidas”[1], y uno de ellos, el cardenal Müller, antiguo prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, reprobó la capacidad otorgada a los laicos de votar los documentos del Sínodo, a la par de los obispos, por cuanto, a su juicio, “la Iglesia no es una democracia”, manifestando temor de que el Sínodo pudiese “convertirse en una reunión de ideólogos post cristianos y su agenda anticatólica”[2].

Desde su entronización, Francisco debió igualmente enfrentar peliagudos asuntos que afectaban la relación de la Iglesia con sus fieles y con la opinión pública. Sin duda, el más atroz ha sido el de los abusos sexuales perpetrados por clérigos, especialmente contra menores de edad, respecto al cual, en nuestro propio país, Francisco cayó en el grave error de no otorgar fe a las denuncias de las víctimas que acusaban al obispo Barros de encubrimiento de algunos casos. Pero, su incredulidad dio pronto paso al reconocimiento del error e, incluso, pudo ser acicate para iniciar un decidido proceso de investigación. Comenzó a escuchar personalmente a las víctimas y, junto con organizar la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, creó en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe una secretaría adjunta, para tratar los casos de abuso, bajo la responsabilidad del arzobispo Charles Scicluna, con resultados impactantes, aunque Scicluna reconoce que “todavía queda mucho por hacer”[3].

Otra materia de impacto relacional y mediático es el referido al rol de la mujer en la Iglesia, en una etapa en que la progresión mundial del feminismo alcanzó a la feligresía católica, incluyendo muchas religiosas. Pero en esta materia, más allá de asumir una actitud de empática escucha y dos significativas designaciones de mujeres para hacerse cargo del Dicasterio encargado de las órdenes religiosas y del Governatorato romano, Francisco no avanzó en el camino del diaconado y el sacerdocio femenino, ya fuese por convicción personal o por consideraciones sobre los efectos que un tal avance pudiere producir en una jerarquía eclesiástica compleja, uno de cuyos miembros prominentes, el cardenal Müller, criticó la incorporación de una mujer laica para “presidir lo que antes era una congregación, lo que antes era la expresión de la autoridad del Colegio Cardenalicio»[4]. Con todo, en su magisterio social, el Papa nunca escatimó incisivos pronunciamientos de solidaridad con las mujeres abusadas, en condición de pobreza y, especialmente, las que son víctimas de trata de personas.

Tampoco Francisco, pese a esa escucha respetuosa que lo caracterizó, se arriesgó a dar ningún paso hacia un cambio respecto al celibato sacerdotal. Si la autorización para comulgar concedida a personas divorciadas vueltas a casar y la bendición de parejas del mismo sexo levantaron indignadas reacciones cardenalicias, colocar en tabla oficial la discusión sobre el estado de célibe habría generado una tormenta difícil de aplacar. Aunque también es posible que el Papa fallecido estuviese convencido de la bondad del celibato.

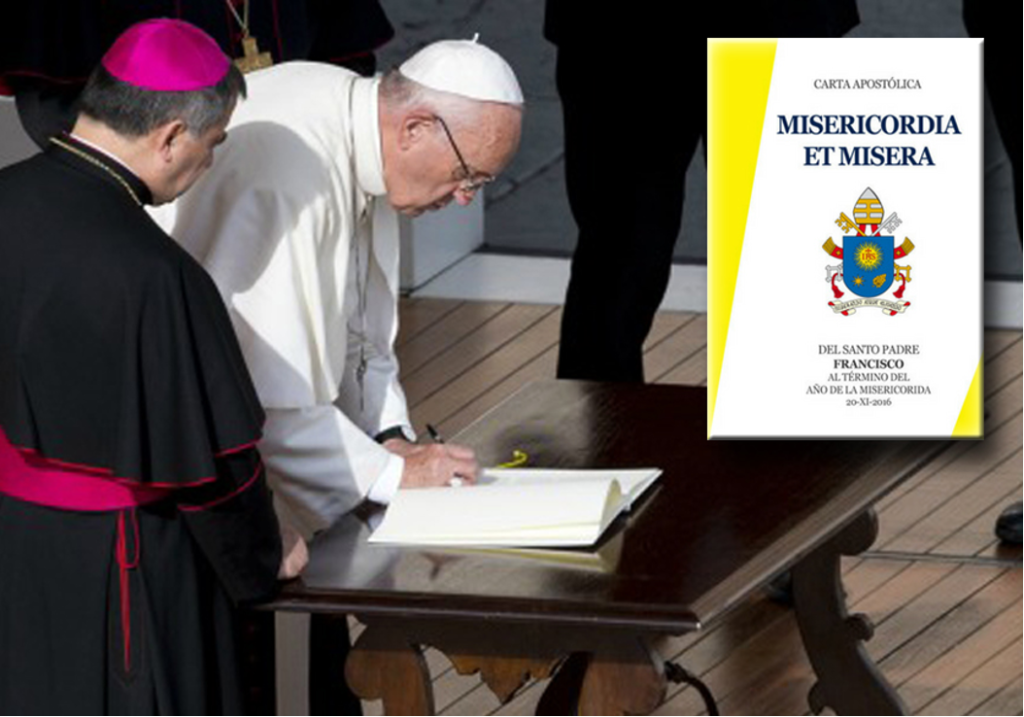

Lo que, muy resumidamente, hemos destacado del pontificado recién concluido es fácilmente asimilable para cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas. Pero el quehacer magisterial y pastoral de Francisco contiene una definición esencial que cubre todas sus obras y para cuya cabal comprensión se requiere, sin duda, de la Fe. Esa definición es la misericordia, con todas sus consecuencias plasmadas en la Carta Apostólica Misericordia et misera[5]. El fallecido papa quiso acercar la iglesia a todos, pero especialmente a los descartados de la sociedad, por diversas causas. Se alejó de la prédica moral admonitoria que muestra a un Dios castigador y quiso acercar su oído y su voz a las personas más despreciadas, como vicario de un Dios misericordioso. El concepto de misericordia que se despliega en todo el magisterio y en la actuación de Francisco trasciende el perdón de los pecados y, rescatando su sentido original –miser cordis-, alude a la empatía y la compasión con todo aquel o aquella que sufre cualquier dificultad o miseria humana, incluidos los migrantes, las prostitutas, las minorías sexuales, los delincuentes y hasta los enemigos de la Iglesia. Cuando consultado sobre un sacerdote homosexual Francisco responde “¿quién soy yo para juzgar?”, estamos frente al Papa de la Misericordia, para quien esta virtud de la Iglesia “constituye su misma existencia”[6] y alcanza una dimensión social y política que incluye “restituir la dignidad a millones de personas”[7].

El Conclave

La obra pontifical de Francisco asoma como el inicio de una nueva era de la Iglesia católica, que abre compuertas hasta hace unos años clausuradas para el avance de cambios progresivos, como realizar una pastoral “de salida” preferente hacia los descartados, persistir en el camino sinodal hacia una ecclesiaverdaderamente universal, comprometida con una economía humana y el cuidado de la naturaleza, que enfrente sin temor las demandas de las mujeres por una mayor participación en la Iglesia y el futuro del celibato.

Ahora bien, el futuro de la actual sede vacante parece no contemplar la posibilidad de una “pausa papal” fecunda, como pudo ser la de Benedicto XVI, signada por el énfasis en el diálogo interreligioso y el diálogo entre Fe y pensamiento científico. La dura reacción del denominado sector “conservador” contra aspectos centrales de la tarea de Francisco, resistida con fortaleza por el pontífice fallecido, solo permite avizorar, en principio, dos probables alternativas: avanzar en las reformas, o bien, frenarlas y restaurar desde Roma, en cuanto sea posible, el anterior poder de la Curia, así como el clericalismo vertical, en el magisterio y la pastoral de la Iglesia, que el Papa difunto desafió.

De este modo, la silueta de Francisco estará necesariamente presente al inicio del próximo cónclave. Es en torno a su legado que se discutirá sobre quién será el sucesor. Pero, resulta difícil vaticinar uno o más nombres posibles, como lo suele hacer la prensa, con base en la simple distinción entre “conservadores” y “progresistas”, puesto que cada elector vota en conciencia y, salvo los pocos que han expresado públicamente su posición en los debates previos, no es posible catalogar a la mayoría de los cardenales en un grupo determinado.

La incertidumbre actual es mayor que en otros cónclaves, debido a que la gran diversidad nacionalidades -setenta y una- y el ochenta por ciento de “primerizos”, hará necesario, desde ahora, un acercamiento reciproco para conocerse, lo cual se ve favorecido por haberse fijado como fecha de inicio del Cónclave el 7 de mayo.

Por cierto, no existen “candidatos” previamente acordados. Tanto es así, que en la primera votación siempre se produce una gran dispersión de votos, pero que da pistas a los cardenales, especialmente los denominados “grandes electores”, para formarse una idea de los nombres posibles y conversar en las reuniones informales.

Sin duda, el grupo de pocos, pero relevantes cardenales “conservadores” se prepara hace tiempo para esta sucesión papal y quien aparece como su “vocero”, el cardenal Müller, lo ha hecho saber desde el mismo día del fallecimiento del Papa Francisco, proclamando que «se ha acabado un capítulo en la historia de la Iglesia”[8], que la disyuntiva actual es “entre ortodoxia y herejía” e, incluso, sugiriendo la posibilidad de que el próximo papa, en vez de “ser ortodoxo”, sea “un Papa hereje”[9]. Nunca se había llegado a este extremo en las opiniones públicas.

De otro lado, que un ochenta por ciento de los purpurados haya sido nombrado por Francisco no significa necesariamente que todos sus integrantes favorezcan la continuidad de las reformas. Tampoco los “bloques” nacionales o regionales son homogéneos y en cada uno de ellos actúan prelados con diversas miradas sobre las prioridades magisteriales, pastorales, geográficas e institucionales y, por cierto, sobre el perfil que debe tener el próximo papa, de modo que no es posible “sacar cuentas” sobre esta base. En consecuencia, para lograr una visión mayoritaria común se requerirá una labor de convencimiento, en la cual el carisma personal de los grandes electores y de los eventuales escogidos juega un rol significativo.

Así pues, alcanzar los dos tercios de las preferencias puede requerir, como ha ocurrido en anteriores cónclaves, que cardenales que obtienen altas mayorías en los primeros escrutinios deban resignar su posibilidad, para facilitar un mayor consenso. Si se diese, por ejemplo, que un tercio de cardenales “pro-conservadores” actuase en bloque, podría ocurrir que frente a un cardenal “progresista” que obtenga repetidamente una gran votación -imaginemos el cardenal Tagle- aquel grupo le impida lograr los dos tercios y obligue a una negociación de la que resulte un pontífice “bergogliano moderado”, como se califica, verbigracia, al cardenal Parolin. Pero en tal negociación también participarán electores que no forman parte de los dos grupos señalados, los cuales pudieren levantar nombres que no aparecen en los “análisis” de los “vaticanistas”.

Sin duda, en las congregaciones previas que actualmente se desarrollan y en los recreos del cónclave, la discusión sobre cual debiese ser el perfil y la personalidad del nuevo pontífice, estará cruzada por las orientaciones doctrinarias y pastorales de cada cardenal. Y ya algunos miembros más locuaces del colegio cardenalicio han adelantado preferir a “un hombre sencillo», «ni demasiado joven ni demasiado viejo», “competente”, no “una fotocopia del anterior”, «que pueda estar en contacto con la gente, que pueda escuchar a las personas de izquierda y de derecha», “alguien humilde”, “que socave las luchas de poder dentro de la Iglesia”, “que siga siendo una referencia para la paz en el mundo”[10], etc. Estas son características que puede ostentar un “conservador”, un “moderado” o un “progresista”.

Hay quienes, atendiendo al contexto político internacional, especulan que la Iglesia se pondrá “a tono” con la ola conservadora que recorre el mundo. Pero también, por esta misma razón, puede ocurrir precisamente lo contrario. Además, ese factor no es el único ni el principal que consideran los cardenales. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, la variable “política” que, por encima de todo, los pastores sopesan es el estado y las necesidades de su feligresía.

Ciertamente, hay hipótesis que los analistas descartan con facilidad, como un nuevo papa latinoamericano, un nuevo jesuita o la elección del cardenal Burke debido a sus posiciones extremas, pero aun así, nada se puede descartar absolutamente. Y existen iguales posibilidades de un nuevo papa europeo, asiático o africano.

En suma, es altamente precipitado e irreflexivo adelantar nombres de posibles elegidos, como lo hacen algunos medios de comunicación.

Con todo, esta vez sí hay un factor decisivo para la casi totalidad de los cardenales, a la hora de escribir en la papeleta el nombre de su preferencia. Es la aptitud del nuevo papa para “unificar” a la Iglesia, un verbo que literalmente han pronunciado en estos días cardenales de diversas orientaciones. El temor ancestral de los purpurados es la posibilidad de un cisma. Y aunque, al decir de monseñor Scicluna, un papa “fiel al Evangelio será siempre un signo de contradicciones”[11], en el amplio arco del colegio cardenalicio la propuesta de “un papa unificador” se repite en una alta proporción de las declaraciones de cardenales. Algunos la fundamentarán en que Francisco causó cierta división que sería necesario resarcir; otros en que, pese a que ningún pontificado está libre de generar divisiones, se debe elegir, entre los predilectos, a quien mayormente unifique.

Si bien, al final, según todos los padres obrará el Espíritu Santo, ninguno niega que la mediación humana es fundamental.

[1] Carta de los cardenales Caffarra, Collins, Dolan, Eijy, Müller, Fox Napier, Pell, Sarah, Urosa Savino, Di Nardo y Njue, conocida en octubre de 2015.

[2] Gerhard Cardinal Müller, “The Church Is Not a Democracy”, First Things, 27.10.2023.

[3] El País, 24.04.2025

[4] Entrevista en La Repubblica, 24.04.2025

[5] Misericordia et misera, 20 de noviembre de 2016, Libreria Editrice Vaticana.

[7] Ibid. N°18.

[8] Entrevista en La Repubblica, 24.04.2025

[9] The Times, 24.04.l2025.

[10] Citas textuales de declaraciones de varios cardenales, aparecidas en los últimos días en medios de comunicación.

[11] El País, 24.04.2025