La decadencia de Valparaíso, cuyo origen remoto se sitúa en los inicios del siglo XX y que comienza a acentuarse en los años sesenta, no se ha detenido, aunque su actual alcalde estime que aludir a ella “es una falta de respeto” a la propia ciudad[1]. Por el contrario, el proceso progresivo de deterioro de los distintos aspectos que conformaron la gran ciudad del pasado ha persistido.

La alusión a la muerte de la bohemia portuaria, a raíz del toque de queda impuesto tras el golpe de estado de 1973, no es más que el repique anecdótico de una realidad mucho más dramática y determinante para la decadencia de la ciudad, que tuvo un nuevo hito con la crisis de los años ochenta. A inicios de esa década, buena parte de la población de Valparaíso estaba todavía integrada por trabajadores organizados en grandes sindicatos, hasta el punto de que se identificaba al cerro El Barón con los ferroviarios de la maestranza y al cerro Cordillera con trabajadores marítimos cuyos salarios les permitían financiar reemplazantes, denominados “medios pollos”. Sus hijos se educaban en las escuelas y liceos públicos; su vida social impregnaba la ciudad con esa cultura, propia de los trabajadores, en que destaca la solidaridad, la importancia que se otorga a la familia, la conciencia cívica y la participación sindical y política.

Con el advenimiento de la dictadura militar, la represión a los sindicatos y las reformas laborales, pero especialmente la crisis económica iniciada en 1982, modificaron radicalmente ese paisaje social. La quiebra de grandes empresas y luego la drástica restructuración económica diezmaron aquella población trabajadora tradicional y provocaron un cambio profundo y prolongado en la composición socio cultural de Valparaíso. Avanzando la década de los ochenta, concluía, después de ciento veinticinco años, el ferrocarril a Santiago. El aumento de la desocupación, de un 10,5 en 1976 a un 21,3% en 1982[2], no es un dato meramente cuantitativo, sino que trasunta un trastorno social que, aún después de superado, provocó decisivos movimientos socio-ocupacionales de población, particularmente hacia el trabajo informal, y modificó los patrones tradicionales de conducta de las nuevas generaciones.

El gravísimo terremoto de 1985, con epicentro en Laguna Verde, perteneciente a la comuna de Valparaíso, fue el que más daño causó a la ciudad desde el sismo de 1906[3]. Además de la destrucción del Hospital Deformes y edificaciones históricas como la del antiguo hotel Iberia, la sacudida agravó los efectos de la crisis económica, pues averió los terminales portuarios, cuya lenta reparación comenzó recién en 1990 y concluyó en 1999. Con todo, un ejemplo de que esta ciudad signada por las desgracias es capaz de recobrarse fue, en el mismo año 1985, la puesta en servicio del dique flotante Valparaíso III, luego del hundimiento del Valparaíso II. Cabe destacar también, el entusiasmo con que, en medio de una crisis que trascendía con mucho el municipio, el alcalde Bartolucci abordó la tarea de entregar a la ciudad ofertas culturales como el desarrollo ininterrumpido de la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, iniciada bajo la alcaldía de Sergio Vuskovic, la conservación del Museo de Bellas Artes en el palacio Baburizza -también adquirido por iniciativa de Vuskovic en 1971 y declarado monumento nacional en 1979- así como la construcción e instalación, de la carabela simbólica Santiaguillo, en 1986[4], en el marco del aniversario 450 de la ciudad, presidido por el logo de “tres pisos”, que ganó perdurabilidad.

Con romanticismo, algunos creyeron, en los finales de la dictadura, que la iniciativa de designar a Valparaíso como sede del Congreso Nacional sería la vara mágica para el renacimiento económico de la ciudad, pero ni las obras de su construcción ni el resultado -un coloso sin armonía con el entorno tradicional- fueron aptos para ello.

El decrecimiento demográfico iniciado en los años sesenta persistió en la década de los noventa y hasta 2002, cuando la población porteña disminuyó en un -0,25%, mientras las ciudades vecinas crecían en hasta 5.5%. Cuando esta tendencia comenzó a revertirse, el puerto registró las tasas de crecimiento más bajas de la Región (7,49% entre 2002 y 2017, mientras Viña del Mar crecía en un 16,49% y el país en un 16,25%). Con todo, más determinante para la configuración de la actual estructura poblacional de la ciudad fue, a la par del persistente éxodo de sectores medios, su poblamiento por un nuevo contingente que alcanzó una magnitud inicial de 25.3% de la población, en 1992, y otra del 24.8%, en 2017[5], modificando dramáticamente aquella estructura. Valparaíso, desde un punto de vista demográfico y ocupacional se volvió otra ciudad: la que conocemos hoy.

Pero, para la decisiva prosecución del espontáneo cambio socio-demográfico, tuvo que acontecer otro decisivo episodio, como fue la necesaria modernización portuaria[6], iniciada en los años ochenta con la privatización de la operación en el puerto, bajo la administración de la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), y la desregulación del mercado laboral que eliminó el peso decisivo que ostentaban los gremios de estibadores, a la vez que redujo sus salarios e, inevitablemente, produjo un extenso desempleo, con impacto directo en la vida de la ciudad[7]. El puerto de Valparaíso y, con él la ciudad han sufrido la paradoja del progreso tecnológico indispensable para la eficiencia portuaria, del que fue ejemplo, la sustitución de las grúas móviles por grúas pórtico en los nuevos frentes, lo cual, junto con aumentar la competitividad internacional, produjo efectos en la organización del trabajo, específicamente, la reducción de la fuerza laboral.

Un efecto adicional de la modernización portuaria, especialmente desde fines de los años noventa, con la descentralización de los puertos y la consolidación del modelo de alianza público-privada, fue el quiebre de la simbiosis benéfica puerto ciudad y la merma del hinterland portuario de Valparaíso[8], así como de la actividad rentable de sus pobladores. Podríamos ejemplificar estos efectos afirmando que Cordillera dejó de ser “el cerro de los trabajadores marítimos”; y que, luego de la muerte del comercio nocturno desde 1973, sucedió la del pequeño comercio diurno.

Desde fines del siglo pasado, la remodelación de los sitios del puerto y la ejecución de un plan de inversiones, modernización y desarrollo portuario no han logrado revertir los acumulados efectos sociales negativos, especialmente la precariedad laboral, a los cuales se han sumado sucesivos conflictos de los trabajadores portuarios con las empresas, debido a la inestabilidad laboral, particularmente proveniente de los denominados contratos “eventuales”, que reemplazan la jornada de trabajo tradicional, por “turnos” que derivan en bajos salarios. Y para colmo de males porteños, en la también necesaria competencia con San Antonio, que interesa al país, esta última ciudad aparece aventajada con respecto al antiguo puerto mayor[9], a lo cual no es totalmente ajena, hay que reconocerlo, la resistencia de grupos ciudadanos porteños contra las obras de ampliación portuaria.

Si emprendemos la subida hacia la parte alta de la ciudad, encontraremos en las periferias de cerros como Playa Ancha, Placilla y San Roque a esos nuevos pobladores que moran en campamentos, zonas de autoconstrucción o, los menos, en recientes poblaciones de vivienda social. Son las mismas personas que, cada día, bajan hasta el barrio del puerto o los alrededores del mercado Cardonal, para realizar comercio ambulante o precarios trabajos autónomos. En la segunda década de los años noventa, bajo la jefatura regional del Intendente Gabriel Aldoney, hubo notables esfuerzos para la urbanización de esos cerros, particularmente en materia sanitaria, mediante la ampliación de la red de agua potable y la construcción de un acueducto comunal para el tratamiento de aguas servidas, pero, transcurridas más de dos décadas, el crecimiento de la población demanda nuevos esfuerzos. En este contexto, otras grandes realizaciones de infraestructura de los gobiernos de la Concertación con impacto en la ciudad, en particular el camino La Pólvora y el MERVAL, por el que batalló el intendente Raúl Allard[10], si bien significaron un mejoramiento en la vida de sectores importantes de la población, no lograron revertir la decadencia urbana.

Se pensó también, no sin fundamento, que la histórica nominación de Valparaíso como ciudad Patrimonio de la Humanidad, bajo el gobierno del presidente Lagos, y el anejo préstamo del BID obtenido durante la administración comunal de Aldo Cornejo, serían acicates para el despegue de la urbe. Por cierto, con el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso que surgiera de aquella coyuntura, se recuperaron sectores y edificaciones abandonadas, como el edificio Cousiño (o Luis Guevara) y avanzó notablemente la conversión de los cerros Alegre y Concepción en atracciones turísticas de calidad, pero ello no tuvo destacado impacto económico.

Hoy se puede constatar que el rescate de aquellos sectores no ha logrado revitalizar la ciudad ya que, más bien, se desarrollan con desconexión de la misma. La gran aspiración de asociar un borde costero renovado con el plan de la ciudad, donde la gente desarrolla gran parte de su vida, enfatizando la industria turística y cultural, no se ha logrado.

El presente siglo, tampoco ha estado libre de desastres naturales que han puesto en evidencia la extensa pobreza estructural de la ciudad. Sin olvidar el terremoto de 2010, cuyos daños aún no han sido reparados en su totalidad –el Mercado del puerto demoró diez años en reabrir- las catástrofes mayores han sido los incendios de 2008, con cien casas destruidas, de 2013, con más de trescientas viviendas consumidas, y el mega incendio de 2014 que asoló vastos sectores vulnerables, con casi tres mil viviendas calcinadas, muertos, heridos y más de doce mil damnificados.

Finalmente, los demoledores efectos que sobre la vida citadina y el comercio porteño produjeron, primero, el embate delincuencial subsecuente al estallido social y luego la COVID-19, extremaron el proceso de deterioro a que nos hemos referido. Por cierto, la destructiva violencia que siguió a las históricas manifestaciones ciudadanas de masas, en octubre de 2019, agudizó la contracción económica, comercial y laboral, afectó el turismo y generó nuevos actores delincuenciales, fenómenos que se consolidaron con la pandemia. El retroceso en las ventas de los comerciantes minoristas, mayor que en otras grandes ciudades, no se ha revertido. Por su parte, el desempleo se ha zanjado principalmente en el trabajo informal, que no genera ingresos públicos, y el deterioro de las remuneraciones persiste.

Uno no sabe si reír o llorar, cuando escucha al actual alcalde de la ciudad sostener que hoy “Valparaíso está más limpio, menos rallado y más ordenado que en los últimos años”[11]. Porque la evidencia es implacable, como que el mismo día que se inauguraba una nueva Bienal de Arte, era demolido el Monumento a la Solidaridad, de Mario Irarrázaval. Mientras, debido a la lenta gestión patrimonial, sigue esperando su realización una serie de programas de recuperación de espacios, edificaciones y bienes, entre ellos el programa de rescate de ascensores.

Mas, pese al pesimismo que naturalmente depara una crisis de la magnitud descrita, Valparaíso cuenta con una valiosa masa crítica humana que posee fe en la posibilidad de su resurgimiento, lo desea y está determinada a lograrlo. Hace ocho meses se suscribió el Acuerdo por Valparaíso, integrado por todas las autoridades políticas y representantes de instituciones académicas, empresariales, sindicales y de la sociedad civil, el cual tiene por objeto buscar, con espíritu unitario, el desarrollo integral de la ciudad, a partir de su reconocimiento como puerto llamado a elevar la calidad de vida de la población, sobre la base de la recuperación social del borde costero. Especial relevancia cobra, a nuestro juicio, la participación en este Acuerdo de valiosos “activos” de Valparaíso, como son sus universidades, y la incorporación de actores sociales que han sido críticos de los proyectos originales de ampliación portuaria y de la gestión del patrimonio histórico.

Consenso inicial básico es el reconocimiento de Valparaíso como ciudad-puerto. Aunque la opción nacional irreversible ha sido priorizar San Antonio, Valparaíso es el segundo puerto en volumen de transferencia de carga por contenedores y el principal en la atención de naves de pasajeros. En consecuencia, en vez de lamentarse de aquella opción, lo acertado es recuperar el tiempo perdido en debates agotados y posposiciones de planes, procediendo a la impostergable ampliación del Terminal 2, según el nuevo diseño, bajo la aceptación de que la ciudad no requiere de un puerto mayor para remontar la calidad de vida de su población, pero sí de aquel ensanche que, por sí solo, precisa una inversión tan voluminosa que, seguramente, requerirá de la asociación del Estado con capitales extranjeros. Para lograr el pronto inicio del proceso de licitación y el logro, aunque parcial, de la expansión del puerto en esta década, se impone que la Empresa Portuaria (EPV) actúe con celeridad y comprensión hacia los deseos e intereses legítimos de los porteños comprometidos con su ciudad, como parece estar ocurriendo.

El segundo aspecto del Acuerdo por Valparaíso es tanto o más relevante que la expansión portuaria, porque toca directamente a la vida de la ciudad. Por mucho que se desarrolle la industria portuaria, ella no aportará a la seguridad existencial, al bienestar de la población y a la transformación demográfica, si se mantiene el divorcio actual entre puerto y polis. Para recrear una ciudad pujante es indispensable abordar el mejor tratamiento económico, ambiental y social del borde costero, en cuanto nexo entre el puerto y la comunidad a la que dicho borde debe pertenecer.

Todos los participantes en el Acuerdo por Valparaíso debiesen empujar en la misma dirección, para materializar, desde ya, el desarrollo polivalente del borde costero en beneficio de la comunidad. En tal sentido, el proyecto Parque Barón, que ofrece la oportunidad de comenzar este año el camino de la recuperación sostenible del borde costero, es del tipo de iniciativas que, como lo expresara un exalcalde, permite “ir atrayendo a una clase media que pueda potenciar la ciudad”[12] y ofrecer el atractivo de vivir y trabajar en Valparaíso a nuevas generaciones de habitantes.

Otro punto de partida del Acuerdo por Valparaíso es hacerse cargo del compromiso irrenunciable asumido por los representantes de la ciudad, ante el mundo y su propio pueblo, cuando lograron que el casco histórico fuese considerado Patrimonio de la Humanidad. Da tristeza -y hasta vergüenza- mencionar tan honrosa acreditación cuando se recorre parte de ese núcleo ancestral que, desde hace dos décadas, espera el prometido resurgimiento. Es imperioso un cronograma riguroso de recuperación de edificaciones, espacios públicos tradicionales y ascensores. Son loables los empeños para que la ciudad obtenga la Secretaría del Tratado para la Conservación de la Biodiversidad, en competencia con Bruselas, y para llegar a ser sede del Tratado de los Océanos, pues tales logros podrían deparar una revitalización académica y profesional, con directo impacto inmobiliario. Pero estos nuevos afanes no debiesen postergar obligaciones pendientes derivadas de la declaración de la UNESCO, pues se corre el riesgo de acumular frustraciones.

Con todo, los esfuerzos manifestados en el Acuerdo por Valparaíso no serán suficientes sin la necesaria renovación demográfica, que exige una intervención y reconstrucción urbana de grandes dimensiones, así como la oferta de alicientes concretos, mediante el emplazamiento de industrias y “una mirada holística que resguarde sus valores a partir de la coordinación de los diferentes objetivos e intereses, e incluya incentivos e inversiones que permitan revertir el proceso continuo de deterioro que ha marcado su historia”[13], a fin de que nuevas generaciones de emprendedores, profesionales, técnicos y trabajadores habiten la ciudad. Nada se sacaría con restaurar edificios históricos sin una intervención fecunda para la transformación poblacional.

Por último, cumplir todo este desafío requiere recursos políticos, administrativos y financieros que Valparaíso, por sí solo, no puede reunir. El reto es nacional y requiere un plan que involucre al conjunto del Estado, en una iniciativa-país extraordinaria de recuperación de Valparaíso para Chile, con activa participación ciudadana. Además, el volumen de la inversión requerida obliga a una alianza público – privada mutuamente generosa. Desde luego, sin recursos que trasciendan con creces los montos ordinarios aquello será imposible. Que el presupuesto para el Gobierno Regional de 2024 subiese en un 3% real (un 1% más que en los últimos años) puede permitir las anunciadas inversiones para jardines infantiles, escuelas o liceos, la reparación de techumbres o de infraestructura educacional, los nuevos equipos para el único hospital público de la ciudad, que espera su nueva construcción, o los programas de SERCOTEC en apoyo a comerciantes minoristas, etc. pero no hace posible la magna tarea de revivificación de la ciudad puerto.

En esta, la última oportunidad histórica de recuperar Valparaíso, se debe recobrar la audacia de sus fundadores. Y, como ha dicho un antiguo intendente y rector universitario, Valparaíso debe ser objeto, al modo de otras ciudades patrimoniales del mundo, de “proyectos prioritarios de sus gobiernos, proyectos nacionales”, puesto que, en su caso, “no se ha dado ese tipo de identificación como una tarea nacional prioritaria”[14].

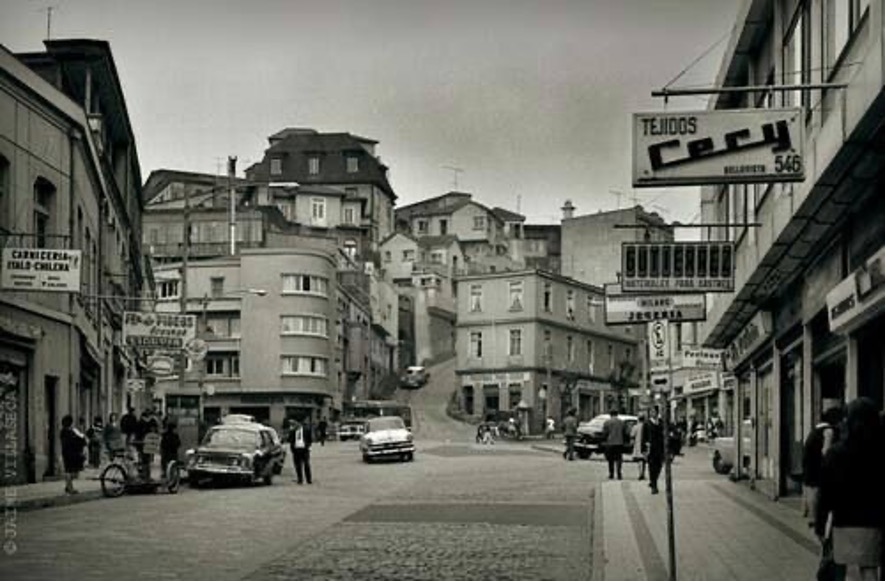

(*) Foto de entrada: Film Valparaíso mi amor de Aldo Francia (1969)

[1] El Mercurio de Valparaíso, 08.06.2024

[2] Departamento Publicaciones de la Gerencia de Investigación Económica División Estudios Banco Central de Chile, “Indicadores económicos y sociales de Chile 1960-2000”. Santiago, 2001

[3] Sturm Moreira, Thomas Wilfried, Valparaíso: su Patrimonio Histórico y los Sismos. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Civil, Santiago, 2008. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/103267. Visto el 22.06.2024

[4] Después de años de deterioro y abandono, ya no en el mar sino puesta en tierra, la “Santiaguillo” fue finalmente desguazada y abandonada.

[5] Censos de Población y Vivienda, 1992, 2002 y 2017. Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

[6] Engel E., Fischer R. y Galetovic A. “El Programa Chileno de Concesiones de Infraestructura: Evaluación, Experiencias y Perspectivas”, Larraín y Vergara (eds.) La Transformación económica de Chile, Centro de Estudios Públicos”, Santiago, 2001.

[7] Cuevas H. y Budrovich. “La Neoliberalización De Los Puertos En Chile: El caso de la ciudad-puerto de Valparaíso”, Revista Austral de Ciencias Sociales, 38: 337-363. Valdivia, 2020

[8] El hinterland de un puerto es la zona terrestre de la ciudad influida directamente por la actividad portuaria.

[9]El Proyecto Puerto Exterior, que hará de San Antonio un mega puerto, con un corredor ferroviario hacia Santiago, y triplicará su capacidad de movimiento de carga, estaría concluido en 2036.

[10] Allard, Raúl, Ambientes Múltiples. RIL Editores, 2013.

[11] El Mercurio de Valparaíso, 08.06.2024

[12] Francisco. Bartolucci, https://www.epicentrochile.com/ 26 septiembre de 2017 (leído el 21.06.2024)

[13] Pizzi Marcela y Valenzuela María Paz, Op.cit.

[14] Allard, R. Op, cit. p. 510