En la última década y especialmente a partir del estallido social, se ha producido en Chile una crisis dispersiva del centro político cuyo mayor perjudicado es la Democracia Cristiana. Esta crisis corresponde a la constante histórica de los partidos centristas, cuando un país enfrenta fenómenos de polarización política.

Aunque, con base en las categorías de la lógica formal, es posible afirmar que el centro político no existe, la realidad indica lo contrario, pero también señala que este centro carecería de entidad si no existiesen la derecha y la izquierda, de cuya zona limítrofe es parte. Como sostiene Bobbio, la distinción entre derecha e izquierda incluye “la configuración de una línea continua sobre la cual, entre la izquierda inicial y la derecha final, o, lo que es lo mismo, entre la derecha inicial y la izquierda final, se colocan posiciones intermedias que ocupan el espacio central entre los dos extremos”[i]. Por lo mismo, a los partidos que ocupan el centro del espectro político se les puede denominar centroderecha o centroizquierda, según sean más cercanos a una u otra tendencia, pero no les es aplicable la excéntrica expresión “centro-centro”. Para comprender mejor el fenómeno actual, conviene repasar la historia, concordando con Cicerón en que ella es maestra de la vida.

Tanto en el partido Radical como en la Falange Nacional concurrieron, al menos germinalmente desde su nacimiento, dos tendencias que experimentaron desarrollos paralelos. Las crisis centrífugas y las divisiones experimentadas por ambos partidos, y su jibarización final, tienen origen en esa ambivalencia, que es propia de todos los conglomerados centristas.

El radicalismo.

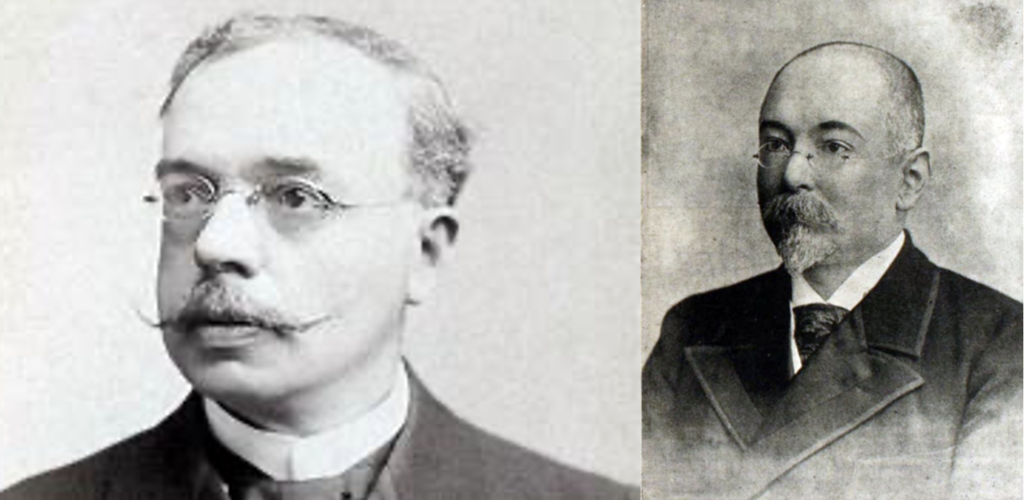

Si bien, desde fines del siglo XIX, la base de apoyo electoral del partido Radical estuvo constituida fundamentalmente por sectores de la naciente clase media, en su núcleo dirigente gravitaban representantes de la burguesía minera, comercial y financiera, entre quienes destacó la figura de Enrique Mac Iver. Aunque todos los radicales postulaban principios políticos liberales, un marcado anticlericalismo y la educación laica, existían divergencias en las cuestiones sociales y económicas, respecto de las cuales se enfrentaban el sector individualista, personificado por Mac Iver, seguidor de Stewart Mill, y la corriente proclive a una mayor intervención pública en la economía, liderada por Valentín Letelier. La III convención del partido, celebrada en 1906, fue escenario de un debate en torno a la función económico-social del Estado que marcó un hito histórico en el desarrollo futuro de la colectividad. La mayoría se pronunció a favor de las tesis de Letelier. Esta resolución atrajo a una generación de jóvenes universitarios, intelectuales y profesionales que constituirían la fuerza renovadora del radicalismo, portadora de principios que se hermanaban con los de la incipiente socialdemocracia. La coexistencia de esta base mayoritaria con el también poderoso sector del senador Mac Iver determinó que, durante el primer trienio del siglo XX, el partido Radical participase alternativamente en gobiernos de derecha y en la oposición a los mismos. Así, tras el Centenario, se integró a los gobiernos de Barros Luco y de Sanfuentes, pero luego se retiró de este último, para incorporarse más tarde al de Arturo Alessandri, en cuyo periodo comenzó el acercamiento de la nueva generación de radicales, encabezada por Juan Antonio Ríos, al coronel Carlos Ibáñez. En esta época, el radicalismo era ya la colectividad mayoritaria en el Congreso. En tal calidad, fue principal sostén político del gobierno de Ibáñez, el primero en impulsar la intervención del Estado en la economía, con ministros claves procedentes de sus filas, en particular, Pablo Ramírez, discípulo de Valentín Letelier. El de Ibáñez fue un gobierno que, pese a sus medidas represivas, contó con respaldo mayoritario en las capas medias y, particularmente, en las bases del radicalismo.

A pesar de la caída de Ibáñez, tras las elecciones de 1932 la colectividad continuó siendo mayoritaria en el parlamento y se integró al segundo gobierno de Alessandri, de claro tinte derechista, cuya principal figura fue el ministro de Hacienda, Gustavo Ross.

Pero en la convención radical de 1933, que proclamó “la lucha de clases”, contra la opinión del ministro de Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, los sectores de izquierda arrastraron al partido a la oposición, incorporándolo al denominado Block de Izquierda del Congreso, junto a socialistas y comunistas, y finalmente, en 1936, a la formación del Frente Popular, que llevaría a la presidencia, sucesivamente, a tres líderes radicales. Aunque los gobiernos del radicalismo marcaron un jalón histórico en cuanto se refiere a la intervención del estado en la economía y la industrialización del país, no estuvieron exentos de crisis ocasionadas, en gran medida, por la coexistencia de las dos corrientes originarias del radicalismo. Así sucedió, por ejemplo, en el gobierno de Aguirre Cerda, donde la presencia de un ministro de Hacienda radical con sesgo monetarista, Guillermo Wachholtz, a quien la izquierda consideraba perjudicial para la política productiva, obligó al presidente a sustituirlo por Pedro Enrique Alfonso y a incorporar en el crucial ministerio de Fomento al líder socialista Oscar Schnake, con el respaldo de los sectores avanzados del partido Radical. Tampoco estuvieron exentos de crisis originadas en su propia colectividad los siguientes gobiernos radicales, especialmente el de González Videla, que condujo al aislamiento político y la derrota del PR en las elecciones presidenciales de 1952 y 1958, aunque el partido se mantuvo aunado y continuó siendo el más numeroso en el Congreso Nacional.

En los años sesenta del siglo pasado, tras una larvada crisis económica y en el contexto de la contienda ideológica incentivada por la revolución cubana, el país comienza a vivir un periodo de polarización creciente, que se manifiesta en las elecciones presidenciales de 1964 y 1970. Una de las consecuencias de tal división es la crisis y la decadencia progresivas del partido Radical, en beneficio del partido Demócrata Cristiano, la nueva colectividad de centro que, pese a su auge y a que se mantuvo por décadas como principal fuerza política, no escapó del todo a los efectos de aquella crispación política[ii].

La Democracia Cristiana.

Si bien la antigua Falange no exhibió tendencias divisorias, estas afloraron en la Democracia Cristiana, especialmente desde que accedió al gobierno del país, en 1964. La definición centrista y la inclinación socializante de la Declaración de Principios falangista, de 1954, era muy clara: “Rechaza el régimen capitalista; (…) rechaza también las soluciones de fundamentación marxista, que se proponen reemplazar (…) la dictadura del capital por la dictadura del Estado; (…) lucha por la sustitución del capitalismo (y) preconiza un régimen de la propiedad que tienda a (…) sustituir progresivamente el actual régimen de la empresa por otro en que los instrumentos de producción pertenezcan a la comunidad organizada”[iii]. Por su parte, la Declaración de Principios del nuevo PDC, en 1957, al que se incorporó el conservatismo social cristiano liderado por Horacio Walker, eliminó el rechazo al capitalismo, mantuvo la condena a los “totalitarismos fascistas y comunistas” y suprimió el pronunciamiento de sustitución del capitalismo, por el augurio de que “el dinamismo de las clases proletarias (…) será capaz de sobrepasar y sustituir las estructuras del capitalismo y el socialismo”[iv]. Más allá de estas declaraciones trascendentales, la inmanencia de la acción política demostró, en la historia de la DC, la simultaneidad de dos prismas diferentes sobre el objetivo histórico del partido: el primero, propio del sector mayormente identificado con Eduardo Frei Montalva, que pone el énfasis en ser alternativa al comunismo, y el segundo, explicitado por Tomic, que enfatiza serlo al capitalismo.

La polarización de los sesenta y setenta.

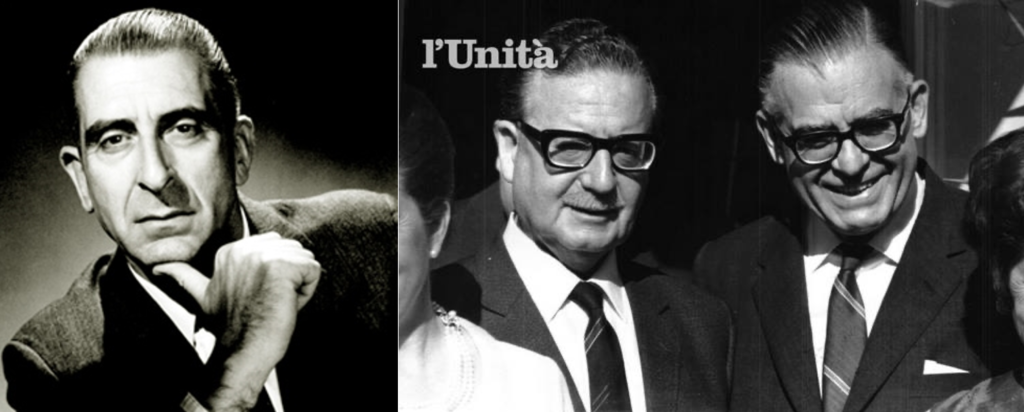

Como hemos adelantado, en aquel periodo de aguda polarización de la sociedad chilena, iniciado en los años sesenta, el partido de centro más impactado fue el Radical. Su participación en el gobierno derechista de Jorge Alessandri, bajo el liderazgo de los senadores Julio Durán y Ángel Faivovich, generó la oposición de los sectores internos proclives a la izquierda, que denunciaban el abandono de la línea de independencia política adoptada por el consejo general del partido. En 1962, la constitución por el radicalismo y los partidos de derecha del Frente Democrático, portador de un discurso esencialmente anticomunista que proclamó como candidato presidencial a Julio Durán, agudizó el enfrentamiento al interior de ese partido. Tras el retiro del respaldo a Durán debido al “naranjazo” de marzo de 1964[v], la derecha volcó su apoyo a Frei Montalva y la candidatura del senador radical se mantuvo con el solo respaldo de su colectividad, pero un sector de la misma respaldó expresamente a Salvador Allende.

La campaña presidencial de 1964 se caracterizó por la mayor animadversión que el país hubiese conocido hasta entonces, con una operación propagandística anticomunista, denominada “campaña del terror”, que incluyó la participación de Juana Castro, hermana de Fidel. Si bien los votos de la derecha fueron determinantes en el arrollador triunfo de Frei sobre Salvador Allende, la DC no renunció a su programa de reformas y gobernó en solitario, sorteando la oposición de la derecha y la izquierda.

Durante el gobierno de Frei Montalva, el desarrollo de la polarización ideológica agudizó la lucha interna en el radicalismo, que culminó en la convención de 1969, cuando todavía la amalgama ideológica en que se había convertido la casi centenaria colectividad ostentaba una respetable representación parlamentaria, con el 15% de los diputados. Tras la convención, el victorioso sector progresista liderado por socialdemócratas como Luis Bossay, Anselmo Sule y Alcides Leal, que incorporó al partido a la Unidad Popular, procedió a expulsar todos los integrantes de la tendencia derechista, incluidos Durán y el expresidente González Videla, quienes conformaron la Democracia Radical, partido que se uniría a la nueva candidatura de Alessandri.

También bajo el gobierno de la DC, la álgida controversia ideológica intensificó el enfrentamiento interno en el propio partido gobernante. Pese a la reforma agraria, la sindicalización campesina y la promoción de la organización popular afloraron con fuerza las posturas anticapitalistas de quienes estimaban tímidas las reformas económicas impulsadas por Frei. En el congreso partidario de 1966, las posiciones de izquierda se expresaron mayoritariamente, con la aprobación del documento “Una vía no capitalista de desarrollo”, de la Comisión Político Técnica presidida por Jacques Chonchol, que recibió el esperado rechazo de Frei, pero constituyó el referente programático de la futura candidatura presidencial de Radomiro Tomic. Es más, en 1967 el sector inconformista, encabezado por Rafael Agustín Gumucio, alcanzó la dirección del partido, pero su paso fue breve, pues el sector gobiernista se movilizó para recuperar el control partidario en la junta nacional de enero de 1968. Con todo, el resultado de esta junta -278 contra 202 votos- mantuvo latente el estado de discordancia interna.

En forma simultánea, bajo la inspiración de la revolución cubana, se producía en el partido Socialista el avance de las posiciones favorables a un futuro gobierno revolucionario y, de otra parte, se alzaba la consecuente reacción de la derecha, ahora agrupada en el partido Nacional bajo el liderazgo de Sergio Onofre Jarpa, un político proveniente de los sectores nacionalistas de extrema derecha. La división ideológica de la sociedad chilena se intensificaba. En tal contexto, todavía siendo partido de gobierno, la democracia cristiana sufrió su primera escisión izquierdista en 1969, con la creación del MAPU, que arrastró a la inmensa mayoría de la juventud partidista y las federaciones estudiantiles. El aporte mapucista, aunque minoritario, probablemente fue decisivo en la estrecha victoria presidencial de Salvador Allende, pero no arrastró al grueso de los sectores progresistas de la DC encabezados por el indiscutido liderazgo de su candidato, Radomiro Tomic, quien proponía “la unidad política y social del pueblo”, una consigna cuyo vocablo “política” aludía inequívocamente a los partidos de izquierda, incluido el Comunista, y suponía “una política que, por definición, es antagónica a los intereses e ideales que representa la derecha (…) inevitablemente antagónicos a esta nueva sociedad de trabajadores caracterizada por el desplazamiento de la propiedad de los medios de producción de manos privadas hacia formas de propiedad social, estatal, comunitaria y otras”[vi].

Bajo el gobierno de la UP, la convulsión causada por la progresiva polarización política y social hirió fatalmente al jibarizado partido Radical, luego de que su XXV Congreso, en 1971, proclamase la adhesión al marxismo. Así, concluyó su proceso de desmembramiento, con la creación del minúsculo Partido de Izquierda Radical (PIR), liderado por Luis Bossay y Alberto Baltra, que al año siguiente se separó del Gobierno de Allende, engrosando la oposición[vii]. En fin, la irreconciliable división del país y la propia arrastraron al radicalismo a su definitiva catástrofe electoral en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que el partido solo obtuvo un 3.3% de los sufragios y la Democracia Radical un 1.33%[viii]. Nunca más, la tienda de Mac Iver y Aguirre Cerda volvería a adquirir peso en la política nacional.

El mismo fenómeno rupturista del período de la Unidad Popular produjo un segundo quiebre en la DC, que dio origen a la Izquierda Cristiana. Sin duda, las sucesivas fugas de militancia por el flanco izquierdo del partido debilitaron el peso de la tendencia anticapitalista y, asociadas a la negativa del Partido Socialista a dialogar y acercarse a la DC, influyeron en la decisión de la Falange, bajo el liderazgo de Frei Montalva, de aliarse con la derecha de Jarpa contra el gobierno de Allende, en varias elecciones complementarias y en las generales de marzo 1973. Con todo, tales divisiones no devinieron en una reducción significativa del caudal electoral del partido.

De la Concertación a la actual polarización.

Tras los diecisiete años de dictadura civil militar, el partido Radical se consolidó como empequeñecido heredero del pasado democrático. En cambio, la Democracia Cristiana, integrada por un conjunto destacado de dirigentes políticos y cuadros técnicos, se benefició de la aversión que a la mayoría de la población provocaba la confrontación y de su firme respaldo a la conciliación política. Sobre esta base, se mantuvo durante dos décadas como partido líder de la Concertación, en el gobierno. La coexistencia de sus dos tendencias históricas nunca amenazó entonces con romperse, ya que, en materia económica, ambas miradas convergieron sobre una política de desarrollo capitalista con equidad social. A tal liderazgo contribuyó, sin duda, la política gubernamental de desalentar la movilización popular y confiar totalmente la transición política al manejo de las cúpulas partidistas.

Con todo, bajo el manto de la unidad interna, lenta y silenciosamente fue germinando, durante los gobiernos de la Concertación, la actual división del PDC. La simiente fue creciendo debido al franco abandono, por numerosos altos dirigentes de ese partido, de la visión anticapitalista de la Declaración de Principios. La repercusión electoral de este proceso fue también lenta. Comenzó al iniciarse el presente siglo, cuando la UDI sustituyó a la DC como partido mayoritario en el Congreso, se acentuó bajo el gobierno de Piñera, se precipitó hasta el desplome en 2017 y condujo al desastre tras el estallido de 2019. Ha sido éste un proceso de jibarización más acelerado que el que sufriera el partido Radical en los años sesenta y setenta.

La trágica evolución adquirió mayor velocidad desde que afloraron sin matices las posiciones de conformismo neoliberal de varios ex ministros y altos dirigentes falangistas; prosiguió con el fin de la alianza estratégica de la DC con el Socialismo Democrático, que hizo crisis durante el segundo gobierno de Bachelet; y finalmente derivó, a partir del estallido social y la Convención Constitucional, en la irrupción de una diáspora de ex demócratas cristianos que se integraron a grupos menores como demócratas y amarillos, o bien se independizaron. En esta crisis, ha aflorado con una nitidez inédita el quiebre entre quienes están dispuestos a pactar con la derecha, pero jamás con el PC y, de otro lado, los herederos de Tomic, que no reniegan del anticapitalismo ni de la unidad política con la izquierda. Estos últimos, enfrentados a respaldar la candidatura de Jeanette Jara, han permanecido en el partido. También, en este quiebre se observa que, en general, la militancia subsistente, representada por Huenchumilla, Provoste o Aedo, pertenece a una extracción social diferente a la de quienes ocuparon altos cargos de la Concertación, en muchos casos integrados al mundo del gran capital. El panorama electoral se entrevé difícil para ambos sectores.

Muchos disidentes DC del flanco derecho insisten en que su motivación para no respaldar a Jara o, más claramente, para respaldar a Matthei es el anticomunismo, que actúa como el reverso de un dogma de fe, un imperativo categórico casi religioso. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la motivación de fondo, diametralmente alejada de las antiguas declaraciones de principios, es la adhesión al modelo económico aún vigente, la misma que inspira a quienes emigraron de lo que resta del radicalismo y a dos o tres ex PPD.

El fenómeno actual de división y dispersión del PDC se precipitó debido al desplazamiento del electorado a los polos de la política, pero la forma en que este desmembramiento se ha producido se debe a que la actual polarización se engendró principalmente desde la derecha, que ha exhibido una capacidad inédita de creación de partidos extremos, como el Republicano, una colectividad que administró el segundo ensayo constitucional y cuyo candidato, el primero de extrema derecha en la historia del país, aparece como principal aspirante a la jefatura del Estado.

Por cierto, la algidez del enfrentamiento político y la crisis de la DC tampoco se explicarían sin la emergencia, en el entorno del Frente Amplio, de unos movimientos de izquierda identitarios, los mismos que se manifestaron con especial atrevimiento en la segunda etapa del estallido social y en el primer ensayo constitucional. Sin embargo, estos grupos parecen haber moderado sus objetivos y su forma de actuación, debido a la derrota constitucional y a la dura experiencia de ejercicio del gobierno por su principal referente político (el FA), que ha debido administrar el modelo económico vigente. En tal contexto el Partido Comunista, que mantiene vivo el discurso marxista tradicional, no se sitúa en el extremo de la gama partidista sino en el límite con la centroizquierda.

Por último, la tragedia de la DC transcurre en un contexto de polarización cuyo trasfondo económico, que hemos anotado, se encuentra encubierto -y deformado- por lo que se ha denominado la “polarización afectiva”, que exhibe más bien emociones a favor o en contra de entidades del estado y de sectores o movimientos de la sociedad civil, como son la policía, los inmigrantes, los movimientos feministas, los grupos pro o anti LGBTIQ+, los pueblos originarios, los comunistas, los transportistas, los empresarios madereros, etc. Agregado a lo anterior, el relevante control de los grupos extremos sobre las redes sociales, desde las cuales alimentan el sentimiento antiélite que impera en la sociedad, hace aún más difícil, para el partido de centro afectado por la polarización, recuperar su destino originario.

[i] BOBBIO N. Derecha e Izquierda, Sa n t il l a n a, T a u r u s, 1996, Madrid, p.54.

[ii] En las elecciones parlamentarias de 1961, el partido Radical aún era la primera fuerza electoral, eligiendo un 26.53% de los diputados, mientras que en 1965 solo obtuvo el 13.61% de los integrantes de la cámara baja.

[iii] Falange Nacional, Declaración de Principios y Estatutos. Santiago, Ed. Del Pacífico 1954.

[iv] Partido Demócrata Cristiano, Estatutos. Santiago, 1957.

[v] Se denominó “Naranjazo” al triunfo del candidato de la izquierda, Oscar Naranjo, en las elecciones complementarias de un diputado por Curicó en marzo de 1964, que alarmó a la derecha hasta el punto de retirar la candidatura presidencial de Julio Durán y volcar su apoyo a la de Eduardo Frei, quien fue elegido en las elecciones de septiembre de 1964.

[vi] Radomiro Tomic. Exposición en el Plenario Nacional del PDC, 07.04.1973.

[vii] En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el PIR alcanzó apenas el 1.66% de los sufragios.

[viii] Fuente: Dirección del Registro Electoral

1 comment

Excelente documentado comentario historico de Jaime Esponda, respecto al auge y caída de los partidos políticos relevantes, del centro político de nuestro país, en la época contemporanea; los que por posturas ideológicas, simple conveniencia, o influencias de otros partidos o conglomerados, mediante el desmebramiento, separaciones, divisiones internas y otras modalidades, se han ido transformando en partidos con muy poca significación y relevancia, al punto de su natural posible desaparecimiento y al nacimiento de nuevas formas de expresión política y/o de mayorias más reales, en los extremos de la política nacional.