La historia de la conmemoración de los 50 años del golpe militar quedará registrada, entre otras cosas, como una de las peores comedias bufas montadas por el sistema político chileno en su historia. Acusaciones cruzadas respecto a las intenciones del otro, arrebatos negacionistas que rayan en el delirio y, a veces, en la crueldad, y una sistemática manipulación de los discursos destinada a endosarle al del frente la falta de disposición para hacer o decir una u otra cosa acerca del 11 de septiembre. La derecha se restó de cualquier posibilidad de realizar un gesto hacia el futuro arguyendo que desde la izquierda se quería imponer una sola visión de la historia. ¿Por qué tanto barroquismo y resquemor en el tratamiento de los hechos? ¿Qué impide a los actores políticos transparentar sus convicciones y sus miedos? La verdad, entonces, ha tenido que ir saliendo a pedazos, distorsionada y constreñida, hecha de retazos y a contracorriente. Todo el escenario pareciera el de una obra de teatro diseñada para ejecutar un juego de equivocaciones. La pregunta de fondo queda sin respuesta: ¿qué subyace en la trastienda de tanta opereta y tanta estridencia? Pasado el momento más álgido de esta historia, cuando los gritos tienden a acallarse, quiero compartir mis reflexiones y, por qué no decirlo, también mis sentimientos. Porque si de algo estoy seguro es que todavía las heridas están abiertas y, para sanarlas, necesitamos hablar con la verdad.

A lo largo de los últimos meses se fue poniendo en el centro de la discusión, como si fuera un rompeaguas, una pregunta básica: ¿era o no inevitable el golpe de estado? Las respuestas a esta pregunta –con todos sus matices, por cierto- precipitaba un alineamiento político que iba mucho más allá de la necesidad de dilucidar o establecer un momento histórico. En la formulación extrema, de la respuesta a esta pregunta dependía el grado de responsabilidad histórica que tuvieron los diferentes actores en asuntos tan graves como el rompimiento de la democracia (golpe de estado) y la violación de los derechos humanos. Si decimos que el golpe era inevitable, entonces somos cómplices de la dictadura y sus horrores, y de alguna forma eximimos a la derecha de su responsabilidad en el quiebre democrático; si afirmamos lo contrario, entonces queremos instalar una mirada única de la historia de Chile. En estas afirmaciones se esconde una falacia, ya que aceptar una u otra no conduce necesariamente a las conclusiones finales que se derivan. Más aún, en ellas hay afirmaciones escondidas que sería bueno explicitar. Una de ellas es la siguiente: si alguien afirma que el golpe de estado era “evitable”, está implicando que este se produjo, sí y solo sí, porque hubo una fuerza política determinada que lo llevó a cabo; por el contrario, si alguien sostiene que el golpe era “inevitable”, está aceptando que fue una acción que estaba más allá de su voluntad y por lo tanto no es responsable o, más aun, fue un acto de responsabilidad patriótica. Sin embargo, la historia contada por los diferentes actores –intentando hacer abstracción de los detalles interpretativos- nos muestra que sí hubo un golpe de estado y que este no fue evitado. Y la evidencia nos indica, también, que una parte de la ciudadanía, que podríamos situar en torno al cincuenta por ciento, “sentía” que el golpe de estado era inevitable frente a la conflictiva situación política, social y económica que se vivía en el país, tanto así que lo celebró y lo respaldó incluso hasta 15 años después, en el plebiscito del No, donde un 44% votó por la continuidad de Pinochet. Y si somos justos con la historia, quienes estiman que el golpe era evitable, en esos años –atendiendo a su inevitabilidad- se preparaban para combatirlo.

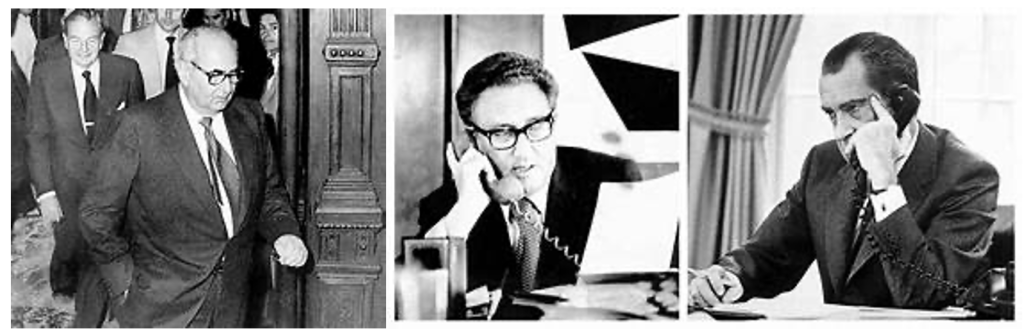

¿Cuál es la paradoja, entonces? En mi opinión, lo paradójico es que en muchos aspectos estas versiones son correctas y revelan lo que sucedía hace 50 años. El golpe se podría haber evitado si las fuerzas políticas –de derecha, centro e izquierda, que no querían un quiebre democrático hubiesen podido estar de acuerdo. Porque hay hechos históricos que no son interpretables y, uno de ellos, a mi juicio muy relevante, es que en el arco de las fuerzas políticas que, en los años sesenta y setenta, actuaban en Chile, había sectores que, desde antes del gobierno de Salvador Allende, menospreciaban y desarrollaban una estrategia política que incluía el sacrificio de la democracia como marco institucional para el país. No solo el levantamiento militar contra el gobierno de Frei Montalva el año 69 y el asesinato de René Schneider en octubre del 70, dan cuenta de que sectores de la derecha –posiblemente como respuesta a los procesos de reforma agraria, sindicalización campesina y chilenización del cobre impulsados por el partido Demócrata Cristiano- no estaban dispuestos a respetar la voluntad de las mayorías, expresadas legítimamente en el sistema político chileno de la época, sino que ante la proximidad del triunfo de la Unidad Popular, se tomó y comenzó a articularse la conspiración golpista que, entre otras cosas, incluía la desestabilización económica y social del país, proceso que el gobierno estadounidense estuvo dispuesto a financiar, como ha quedado al descubierto con los documentos desclasificados de la CIA.

Desde este sector, hubo una suerte de “sentencia previa”: el gobierno de la UP –con su promesa revolucionaria y popular- era una amenaza para la democracia tan grande, que no podían darse el lujo de que terminara exitosamente y, por lo mismo, no podían esperar los seis años para que terminara constitucionalmente. Todo indica que esta línea conspirativa no representaba un consenso mayoritario en la derecha y, ni mucho menos, en la Democracia Cristiana. Tampoco parecía ser la opción preferencial a nivel de los mandos de las fuerzas armadas. Tres años después, esa correlación de fuerzas había cambiado. Y los sectores que buscaban el golpe de estado se habían fortalecido y no estaban dispuestos a un acuerdo democrático que permitiera la continuidad de Allende en el poder. Si los conspiradores, a fines de los sesenta, estaban en la derecha política y económica más extrema, hacia el 73, estaban presentes hasta en sectores del partido de centro emblemático, el PDC.

Para mí, esta interpretación es válida y hay muchos antecedentes para sostenerla. Algunos sectores buscaron el golpe desde el principio y otros, al final, lo sintieron como inevitable, paradójicamente, para salvar la democracia. Esta distinción nos enfrenta a otra delgada línea de análisis que permita responder otra pregunta: ¿era la izquierda chilena y el gobierno popular de Salvador Allende un baluarte o una amenaza para la democracia? Mi percepción es que la izquierda de aquellos años tenía un débil compromiso con el sistema democrático, entendido este como un sistema político donde se reconoce la independencia de los diferentes poderes del estado, se sustenta en la existencia de diferentes partidos políticos que representan diversos sectores sociales, culturales e ideológicos, que pueden expresarse libremente y que, periódicamente, se someten al escrutinio de la ciudadanía para determinar mayorías y minorías. La tradición histórica de los principales partidos de la Unidad Popular –radicales, socialistas, comunistas, socialcristianos, liberales- demostraba que su disposición había sido casi siempre actuar en los marcos de la democracia, participar de sus instituciones, ajustarse a sus límites. Sus métodos de lucha era el debate político – ideológico, las elecciones, la movilización social, incluyendo huelgas, manifestaciones callejeras, tomas de terreno. Se proponía el fortalecimiento de un movimiento social amplio y extenso. Esa era su praxis. Incluso más, si en Chile hubo un partido político que pudiera mostrar credenciales de conducta democrática y, más aún, de haber sido víctima de las prácticas antidemocráticas de la derecha, ese fue el partido Comunista. Sin embargo, a nivel discursivo y también de acción política, especialmente a partir del triunfo de la revolución cubana, una parte significativa de la izquierda chilena se alineó con estrategias conducentes a la “destrucción del estado burgués” y la aniquilación de la democracia burguesa, que no era más que el instrumento de dominación de una clase sobre otra. Para ello, las sociedades de referencia como íconos de lo deseado, eran países como la Unión Soviética, Cuba o China. ¿Toda la izquierda o toda la UP se alineaba con esta mirada? Ciertamente, no. Desde la UP, las posiciones más categóricas las presentaba el PS, partido que llegó a sostener oficialmente la necesidad de la lucha armada para la conquista del poder y que enfatizaba que haber ganado el gobierno era solo un paso para alcanzar el poder total.

En esta estrategia, el PS estaba mucho más cerca del MIR que, por ejemplo, del PC. Y si bien esta concepción se materializaba principalmente a nivel del discurso, las orgánicas de estos partidos y movimientos comenzaron a desarrollar aparatos armados que –y en esto quiero ser claro- distaban mucho de constituir el verdadero ejército que se inventó la dictadura para justificar el exterminio. Pero es verdad que esto era un tema de “poder”, más que de “querer”. En el otro extremo, donde estaban los partidos reformistas como el propio partido comunista, también la democracia era un bien transitorio, pero no final: en el fondo se aspiraba a la dictadura del proletariado, al partido único, al ejército del pueblo, etc.

Esta mirada a mí también me parece sustentable. Y el hecho de que ambas puedan coexistir, nos lleva a formularnos otra interrogante: ¿por qué, tanto desde la izquierda como de la derecha, había un desprecio explícito o implícito a la democracia? Responder esta pregunta, me parece, podría abrir un camino más fructífero para la construcción futura de nuestro sistema político. Me sospecho que nuestros marcos ideológicos, las experiencias reales del capitalismo y el socialismo en el siglo veinte, el nivel de avance del conocimiento en diversas áreas del saber, no nos entregaban las herramientas para ofrecer una respuesta más innovadora y enriquecida de la realidad social y político. Creo que estábamos presos de los paradigmas intelectuales del siglo XIX y nos faltaba ser más atrevidos y originales para mirar el mundo desde otro lugar donde, efectivamente, la democracia fuese el centro del valor político de una sociedad. Una parte de la izquierda lo entendió así y su principal reflexión posterior al golpe de estado fue en esa dirección: lo progresista radica en reconocer el valor del sistema democrático, aceptar las diferencias como legítimas y privilegiar la construcción de mayorías para generar los cambios que mejoren la vida de las mayorías, para lo cual se requiere un estado que garantice derechos sociales y una economía que permita la expresión múltiple y rica de las personas y empresas. A diferencia de lo que afirma la derecha, que quiere hacernos creer que la izquierda quiere imponer una sola mirada de la historia y escamotear su responsabilidad en el devenir de nuestro país, nuestro mundo –desde el dolor y las pérdidas más preciadas- ha pensado y quiere seguir pensando en un Chile democrático, sincerando nuestra propia biografía social.

3 comments

Concluyó que en estos 50 años, la izquierda ha evolucionado desde el «avanzar sin transar» a una valoración de la democracia. En cuanto a la derecha, creo que no valoran tanto la democracia, sino que valoran mantener la actual estructura de sistema neoliberal que les permite tener el control real de un sistema económico y social que le genera grandes ganancias a costa de mantener un Estado subsidiario con un poder mínimo.

Excelente reflexión, querido amigo, que comparto plenamente. La democracia, como concepto y como forma de organización política de la sociedad era para la izquierda más una ruta que un destino. Había que utilizarla hasta que «el pueblo» alcanzara la victoria. Una vez conseguida, ya no era lógico volver a preguntarle a ese «pueblo» si quería «devolverle» el poder a la burguesía y a la oligarquía. En mi opinión ese esquema funcionaba en un mundo en blanco y negro, de amigos y enemigos como era el de aquella época que conocemos colo la Guerra Fría. No solo Vietnam y otras guerras llamadas de liberación nacional ponía en escena a los Estados Unidos y otras potencias coloniales; en América Latina, Cuba y su revolución marcaban el camino de todos aquellos que aspiraban a sociedades más justas y más libres. La otra gran potencia, la URSS, todavía despertaba admiración y se presentaba como la gran patria del proletariado, y eso incluso tras haber vivido el XX Congreso del PCUS.

Será el proceso chileno, magnífica y novedosamente analizado por los comunistas italianos, con Berlinguer al frente, los que redefinirán el concepto y las formas de la democracia hasta convertirla en lo que hoy: el mejor sistema conocido de gestionar las sociedades complejas e interdependientes en las que vivimos.

Bien Antonio.